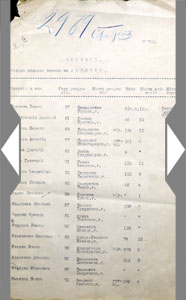

Сведения о родах и персоналиях

В настоящий раздел включены сведения о проживавших или имевших в Свечах владения людях. Фамилии сгруппированы по алфавиту.

Обращаем внимание, что ниже представлены не все известные персоналии, а только те, которые не упомянуты в других разделах сайта – ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и в разделах об истории села, – либо по которым имеются сведения или фотографии, не вошедшие в упомянутые разделы.

В основу положена работа И. Ж. Рындина «Материалы по истории и генеалогии дворянских родов Рязанской губернии», «Памятные книжки Рязанской губернии» и другие источники.

Если не оговорено иное, даты до 1918 года приведены по «старому стилю», т. е. по юлианскому календарю, после 1918 года – по «новому стилю», т. е. григорианскому календарю. Стиль дат в пределах 1918 года оговорён отдельно.

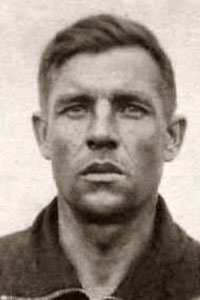

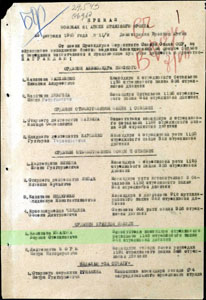

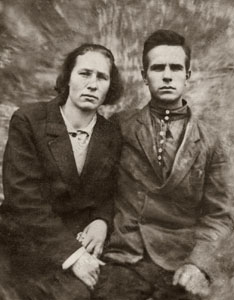

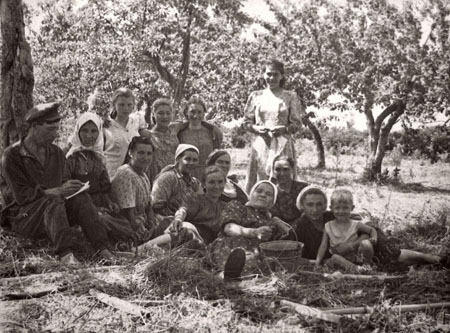

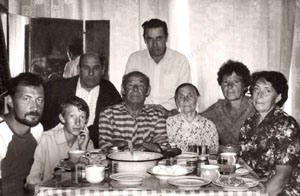

Крайние слева:

Александр Сергеевич Иванов

с женой Марусей.

Крайние справа: Надежда Головина с сыном.

В центре слева направо:

– в верхнем ряду: Надежда, неизв., Раиса (дочь

Татьяны Степановны Филипповой), неизв.;

– в среднем ряду: неизв., Мавра Даниловна Трушкина (вдова

Николая Ивановича Трушкина),

Татьяна Степановна Филиппова, Акулина Васильевна Иванова (вдова

Михаила Васильевича Иванова);

– в нижнем ряду:Тамара Семёновна Савина (дочь

Павла Петровича Филиппова), Акулина Павловна Трушкина.

Середина XX века, послевоенные годы. Барский сад

Дочери

Михаила Васильевича

и Акулины Васильевны Ивановых

Полина

(крайняя слева),

Александра

(вторая слева),

Мария

(вторая справа).

Жена

Павла Михайловича Иванова

Пелагея (Полина) Васильевна (в центре) и их дочь Нина (крайняя справа).

1978 г.

Болтины

Дворянский род. По сказаниям родословных книг, родоначальник Болтиных мурза Кутлубача выехал в начале XV в. из Большой орды в Москву и принял святое крещение с именем Георгий. У него был сын Михаил по прозвищу Болт, от которого и пошли Болтины.

Болтин (Болдин) Александр Иванович

1738 г. – 5 июня 1799 г.

Помещик деревни Большая Щапова Рязанского уезда (43 души), владелец ряда имений в Дмитровском уезде Московской губернии, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени.

В 1767 году баллотировался на пост предводителя дворян Московского уезда.

Имел владения в Свечах во второй половине XVIII в.

Воейковы

Русский дворянский род, происходящий, по преданию, от Терновского владельца, приехавшего в Москву в 1384 году, Воейко Войтегова сына, в крещении Прокопия, и имевшего двоих сыновей: Михаила и Степана, бывших, как и отец, боярами при московском великом князе.

В XVI и XVII вв. Воейковы были воеводами, думными дворянами, послами, стряпчими стольниками. Многочисленный род дворян Воейковых владел имениями в целом ряде губерний помимо Рязанской: Владимирской, Вологодской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской.

Рязанские Воейковы происходят из Московской и Тульской губерний и внесены в VI ч. Дворянской родословной книги.

Воейков Владимир Аркадьевич

Р. 17.05.1841.

Губернский секретарь (на 1888 г.).

Обучался в Михайловском Уездном училище.

В службу вступил вольноопределяющимся в 8-ю артиллерийскую бригаду 31.12.1857; переименован в юнкеры 01.06.1860; уволен коллежским регистратором 09.12.1862; поступил в канцелярию Михайловского уездного предводителя дворянства канцелярским чиновником 24.11.1866; пожалован в губернские секретари 09.02.1871; уволен по домашним обстоятельствам 09.02.1871; избран дворянским заседателем Михайловской Дворянской Опеки 13.01.1877. Жалованье получал 400 руб. в год.

Статский советник, член Михайловской уездной земской управы, уездный исправник, уездный воинский начальник (1914 г.).

За ним в 1854 году с братом и сестрой состояло 63 души в Михайловском уезде.

Проживал в Свечах в начале XX в.

Воробьёвы (Зинченко)

Переселенцы в Свечи в середине XX века.

Воробьёв Алексей …

Ок. 1928 – 1980-е (?).

Жена: Мария Даниловна, в девичестве Зинченко (13.12.1923–26.12.1968).

Алексей Воробьёв, или дядя Лёша, пас стадо совхозных бычков и, между делом, любил выпить. Соседский парнишка, Олег, которому тогда было лет 16, вспоминал, как однажды, когда он ловил рыбу, дядя Лёша обратился к нему с просьбой сгонять за бутылкой: «Олег, слетай в Зикеево, я тебе деньги дам. Выпить хочется, а бычков оставить не могу». Просьба весьма озадачила, поскольку велосипеда или чего-то подходящего не было: «Как это "слетай"? Чай не ближний свет…» – «Я, – говорит, – тебе лошадь дам». Парнишка хоть и прожил много лет в деревне, но на лошадях ездить не научился, тем более без седла. Сложно сказать, чем бы тогда закончилось дело, но тут появилась Мария Даниловна и вопрос отпал.

Мария Даниловна была родом с западной Украины, до выхода замуж за Алексея носила фамилию Зинченко. Хозяйство в Свечах вела чистоплотно, вся изба была в рушниках. Частенько угощала селян украинским блюдом – молочным киселём из томлёного молока.

По двору у Воробьёвых бегала куча детей. Проходя мимо, можно было услышать примерно такое: «Гей, Миш, принесь ведро!» – «Якэ, мам, ведро? Сине чи билэ?» – «Билэ, билэ!»

Мария Даниловна похоронена в Свечах.

В конце 1970-х семья Алексея Воробьёва была последней, которая оставалась на зимовки, т. е. жила в Свечах круглогодично. Их дом того периода имел монолитные стены, отлитые кустарным способом из цементного раствора со всевозможными наполнителями. Для Свечей это было необычно. Разобрать такие стены было нельзя, и, когда село опустело, они остались напоминанием о том, что когда-то на этом месте кипела жизнь.

Зинченко Михаил Васильевич

01.02.1947 – 04(?).04.2006. Приёмный сын Алексея Воробьёва, сын Марии Даниловны Воробьёвой (Зинченко).

В молодости Михаил был красивым, кудрявым, хорошо сложённым парнем, сильным и ловким от природы. О нём отзывались как о человеке широкой души, который, однако, любил выпить.

Набор этих качеств приводил к тому, что Михаил Васильевич не жалел себя, брался за различную работу и часто попадал во всевозможные передряги.

Как-то раз они с напарником разгружали с машины бетонные чушки наподобие строительных перемычек. Как ни сбросят, перемычка бьётся. Сбросят другую – трещина. Увидел начальник, отругал их за работу и предложил свою технологию: приставили к борту два толстых бревна и решили спускать перемычки по ним. Столкнули одну – нормально. Вторая ударилась о первую и треснула. Тогда напарник остался наверху, а Михаил встал посередине между брёвнами и палкой стал придерживать съезжавшую перемычку. Палка сломалась, он упал назад, а бетонная перемычка съехала, сильно повредив ногу.

Михаил Васильевич очень любил Свечи. В 1990-х, когда в Свечах уже были одни только заросли, он каждый год специально проезжал на тракторе по примыкающей свечинской улице, шедшей с севера на юг, не давая ей зарастать, и там же заготавливал сено, выкашивая с сыновьями траву.

Он завещал похоронить себя в Свечах. К сожалению, весной, когда он ушёл из жизни, дорога от Стрелецких Выселок до Свечей была непроходима ввиду талого снега и распутицы и выполнить его просьбу не удалось.

Голицыны, князья

Русский княжеский род, ведущий своё начало от пинского князя Наримунта-Глеба (ум. в 1348 г.), второго сына великого князя литовского Гедимина.

Один из его правнуков боярин князь Иван Васильевич Булгак (ум. в 1479 г.) имел сына князя Михаила Ивановича Булгакова, получившего прозвище Голица, которое, по преданию, произошло от привычки князя носить железную перчатку только на одной руке.

Князья Голицыны возводились в бояре из стольников, минуя чин окольничего. Начинали службу, как правило, в царских комнатных стольниках. За князьями Голицыными состояла родовая вотчина – село Берёзово Рязанского уезда. Несмотря на то, что князья Голицыны, будучи потомственными царедворцами, находились постоянно в Москве и Санкт-Петербурге, их жизнь, тем не менее, неразрывно была связана с Рязанским краем. Так, когда во время Смуты 1604-1613 гг. встал вопрос о выборах нового царя, рязанцы во главе с Прокопием Ляпуновым выдвинули свою кандидатуру: князя Василия Васильевича Голицына, которого не избрали лишь потому, что, находясь с посольством в Польше, он был вместе с другими послами задержан поляками на несколько лет.

Род князей Голицыных внесён в V ч. Дворянской родословной книги Рязанской и других губерний.

Голицын Фёдор Иванович, князь

29.01.1700–04.10.1759.

Генерал-майор.

Владелец нескольких подмосковных сёл.

В Свечах имел владения в середине XVIII в.

Жёны:

(1725 г.) Мария Львовна Нарышкина (1703-1727 гг.),

(1728 г.) Анна Петровна Измайлова (1712 г. – 02.06.1749).

Голицын Николай Григорьевич, князь

Р. 02.01.1817.

Имел владения в Свечах в середине XIX в. (отдалённые территории).

Жена: Аглаида Александровна Тимофеева (р. 10.06.1847).

Голицын Яков Григорьевич, князь

Р. 29.07.1820.

Майор.

Имел владения в Свечах в середине XIX в. (отдалённые территории).

Головины

Переселенцы в Свечи в середине XX века.

Головина Надежда …

Жила в Свечах с сыном во второй половине XX в.

См. групповое фото вверху страницы.

Дамовы

Дворянский род.

Дамов Борис Владимирович

Коллежский асессор. Гласный Уездного земского собрания (1911, 1912 гг.).

Проживал в Свечах в начале XX в.

Дамова Зоя Васильевна

Р. 01.05.1879, дочь Василия Сергеевича и Ольги Борисовны Дамовых. Крещена 2 мая в Богородице-Рождественской церкви села Маково Михайловского уезда.

Муж: (09.07.1900) Анатолий Александрович Соколов.

Проживала в Свечах в конце XIX – начале XX вв.

Елшины

Русский дворянский род, восходящий к началу XVII в. и разделившийся на четыре ветви, внесённые во II и VI ч. Дворянской родословной книги Рязанской и Самарской губерний.

Яков Малышев Елшин за московское осадное сиденье пожалован в 1617 г. грамотой на вотчину.

Елшин

Ум. до 1788 г.

Жена: Анна Корнеевна (р. в 1748 г.).

Свечинский помещик в XVIII в.

Казначеевы

Древний рязанский дворянский род. Родоначальник – Фёдор Семёнович, казначей Олега Рязанского (1385 г.).

В XVII в. многие Казначеевы служили стольниками и стряпчими. Александр Иванович (1788-1880 гг.) и Алексей Гаврилович (1823-1888) Казначеевы были сенаторами.

Род Казначеевых внесён во II, III и VI ч. Дворянских родословных книг Рязанской, Таврической и Тамбовской губерний.

Казначеев Алексей Васильевич

1747 г. – до 19.09.1819.

Полковник.

11.03.1782 разделил с матерью и сёстрами Марией и Александрой поместье отца в д. Безлычная, д. Козловка, д. Волынь Рязанского уезда и в д. Лопышино Кирсановского уезда Тамбовской губернии.

За ним в 1800 г. состояли 34 души в с. Поливаново Михайловского уезда.

22.06.1796 внесён в VI ч. Дворянской родословной книги Рязанской губернии.

Имел владения в Свечах в начале XIX в.

Жена: Пелагея Фёдоровна. За ней приданое: 76 мужских и 106 женских душ в сельце Терехово Михайловского уезда.

Кармалины

Рязанский дворянский род, разделившийся в конце XVI в. на три ветви.

Предок одной из них, Семён Поуков Кармалин, владевший поместьями в 1597 г., за отличие в Московском осадном сиденьи при Василие Шуйском пожалован вотчиной (1616 г.). Из его потомков Николай Николаевич Кармалин (1823-1900 гг.) был Эриваньским военным губернатором, потом начальником Кубанской области и наказным атаманом Кубанского казачьего войска (1873-1782 гг.), генералом от инфантерии и членом Военного Совета. Его жена Любовь Ивановна Кармалина (в девичестве Беленицына) – известная в своё время певица-любительница, автор интересных воспоминаний о М. И. Глинке, помещённых в «Русской Старине», и ряда других статей.

Другая ветвь Кармалиных происходит от Михаила Булгакова Кармалина, пожалованного поместьем в 1629 г.

Третья ветвь Кармалиных происходит от Алексея Ивановича Кармалина.

Все три ветви внесены в VI ч. Дворянской родословной книги Рязанской губернии.

Кармалин Алексей Андреевич

Р. в 1758 г.

Прапорщик. Титулярный советник.

В службу вступил в лейб-гвардии Конный полк в 1773 г.; произведён в прапорщики 01.01.1779, в титулярные советники – 31.12.1794.

В 1809 г. за ним состояли 18 душ в сельце Фурсово Михайловского уезда, 12 душ в селе Дятлово Рязанского уезда и 8 душ в Свечах.

30.12.1811 внесён в VI ч. Дворянской родословной книги Рязанской губернии.

Жена: Екатерина Сергеевна Суворова, дочь коллежского регистратора Сергея Ивановича Суворова.

Коробьины (Коробчины, Коробины, Коробвины)

Древний рязанский дворянский род, происходящий от татарина Кичибея, в крещении Василия, выехавшего из Орды к великому князю рязанскому Фёдору Ольговичу, у которого он был боярином. Его сын, рязанский боярин Иван Васильевич, по прозванию Коробья, был родоначальником Коробьиных.

В XVI в. многие Коробьины были воеводами полковыми и в городах. В XVII в. многие Коробьины служили воеводами, стольниками, стряпчими и прочими.

Коробьина Анастасия Михайловна

Имела владения в Свечах во второй половине XVIII в.

Муж: коллежский секретарь Чижов.

Лодыженские (Ладыженские)

Дворянский род, происходящий, по преданию, от Облагини, выехавшего в 1375 г. из Швеции к великому князю Дмитрию Донскому. Его потомок Еропка Афанасьевич Лодыженский был родоначальником этого рода.

Иван Давидович был воеводою в Валуйках (1604 г.) и Ельце (1608 г.); брат его, воевода Леонтий Давидович, послан был в Крым с извещением об избрании царём Бориса Годунова; Абросим Иванович подписал грамоту об избрании на престол Михаила Фёдоровича и был воеводой в Белгороде (1624 г.); его сын Фёдор был думным дворянином (1676 г.); Сидор Алексеевич был посланником в Крым (1652 г.).

Род Лодыженских внесён во II, III и VI ч. Дворянских родословных книг Астраханской, Калужской, Костромской, Нижегородской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской губерний.

Лодыженский Василий Николаевич

Р. в 1766 г., сын Николая Васильевича Лодыженского.

Секунд-майор.

Служил с 1774 г. в гвардии; выпущен армии капитаном 01.01.1787 с определением в Рязанский пехотный полк; отставлен секунд-майором 26.01.1788.

За ним в 1795 г. с матерью и братом Фёдором состояли 34 души в селе Красное Михайловского уезда и 20 душ в селе Костиничи Воскресенского уезда. В 1800 г. за ним состояли: 87 душ в Свечах и 19 душ в селе Зайчино Михайловского уезда; 18 душ в селе Никольское Переславль-Залесского уезда Владимирской губернии.

15.12.1815 внесён в VI ч. Дворянской родословной книги Рязанской губернии.

Жена: дочь поручика Мария Фёдоровна Рахманинова (ум. до 14.03.1820). За ней приданое: 106 душ в селе Ходынино, 19 душ в селе Ласково и 40 душ в селе Городище Рязанского уезда. 14.03.1820 её имение разделено между детьми.

Лодыженский Николай Васильевич

Ум. в 1794 г.

Надворный советник. Служил армии прапорщиком; пожалован в подпоручики 18.09.1775; из титулярных советников пожалован в коллежские асессоры 08.10.1781.

Помещик села Красное, сельца Некрасово, д. Высокая, села Зайчино и сельца Конуры Михайловского уезда.

Имел владения в Свечах в конце XVIII в.

Жена: Авдотья Ивановна Гагина, дочь майора Ивана Ивановича Гагина.

Наумовы

Дворянский род, происходящий, по преданию, от выехавшего к великому князю Семёну Ивановичу Гордому «мужа честна, именем Павлина», у коего был внук Наум.

Потомки его служили в боярах, наместниками, стольниками, окольничими, воеводами, стряпчими и в иных чинах.

Род Наумовых внесён в VI ч. Дворянской родословной книги Московской губернии.

Наумов Иван Васильевич

Р. в 1783 г.

Коллежский асессор. Михайловский уездный казначей.

В службу вступил в Михайловское Уездное Казначейство канцеляристом 11.07.1801; пожалован в коллежские регистраторы 31.12.1804, в губернские секретари – 31.12.1808; назначен соляным приставом в г. Михайлов 30.04.1813; пожалован в коллежские секретари 31.12.1819; в титулярные советники – 31.12.1822; уволен 19.11.1824; определён в Рязанскую Казённую Палату до открытия вакансии уездного казначея 17.03.1826; вновь назначен соляным приставом в г. Михайлов 07.11.1827; получил Знак отличия беспорочной службы за XX лет 22.08.1830; по прошению уволен 28.05.1834; назначен михайловским уездным казначеем 06.10.1836; получил Знак отличия беспорочной службы за XX лет 22.08.1837; пожалован в коллежские асессоры 30.04.1838.

За ним в 1838 г. состояли 3 души в селе Помозово Михайловского уезда.

10.08.1838 внесён в III ч. Дворянской родословной книги Рязанской губернии.

Имел владения в Свечах в первой половине XIX в.

Жена: (1819 г.) Александра Ивановна Ценина (р. в 1795 г. (село Мошки Михайловского уезда) – ум. в 1879 г. (село Помозово Михайловского уезда)). Венчаны в Богоявленской Монастырской церкви г. Михайлова. За ней в 1838 г. состояли 11 душ села Помозово Михайловского уезда, 12 душ в селе Зинеево Рязанского уезда, 5 душ в Балашевском уезде Саратовской губернии и 1 душа в Каширском уезде Тульской губернии. В 1844 г. за ней состояли отдалённые территории в Свечах.

Низовские (Ивановы), мещане

Мещане – представители городского сословия, они не были членами сельского общества и были освобождены от податей.

В Свечах мещане как сословие упоминаются начиная с Духовной росписи 1859 года (представлена в разделе сайта по истории села), где записаны две мещанские семьи, проживающие в Свечах. Фамилии у них не указаны, но путём сопоставления имён, отчеств, возрастов и дат можно сделать вывод, что именно они в дальнейшем стали Низовскими.

В Метрических книгах сведения о Низовских встречаются с 1870-х годов, где они записаны как михайловские мещане, проживающие в Свечах.

Нельзя сбрасывать со счетов вероятность того, что Низовские были выходцами из крестьян кого-то из помещиков. В этом случае их переход в мещанское сословие означает, что, видимо, они были чуть состоятельнее, чем другие, не боялись менять привычный статус, а может быть, не хотели жить по принципу круговой поруки, хотели быть самостоятельными.

Но вероятнее, что Низовские происходили из мещан г. Михайлова, поскольку состояли в мещанском сословии ещё до отмены крепостного права.

В Свечах они появились в интервале между 1842 и 1859 годами. Возможен вариант, что они и ранее жили в Свечах, но из-за принадлежности к городскому сословию все свои обязанности исполняли в Михайлове, поэтому и не попадали в свечинские документы.

Низовские были единственными мещанами в Свечах.

В начале XX в. сменили фамилию на Ивановых.

Иванов (Низовский) Василий Филиппович

Р. 1910 г., сын Филиппа Фёдоровича Низовского (Иванова).

Жил в Свечах в начале XX в.

Иванов (Низовский) Илья Филиппович

02(?).08.1905 – 1963 г. Сын Филиппа Фёдоровича Низовского (Иванова).

Жил в Свечах в начале XX в.

Низовский (Иванов) Филипп Фёдорович

Р. 1881 г., сын Фёдора Ивановича Низовского.

Жил в Свечах в конце XIX – начале XX вв.

Участник Первой мировой войны. Служил в 4-м Гренадёрском полку, 7-я рота. Попал в плен 24.08.1914 в г. Горай (под Люблином, Польша).

Жена: Акулина Степановна, в девичестве Левинкина, из Зикеева, брак 27.09.1902.

Иванов (Низовский) Павел Михайлович

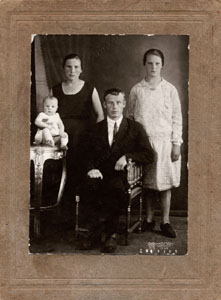

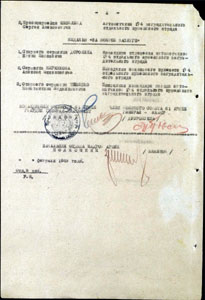

24.12.1905(?) – 10.01.1997. Сын Михаила Васильевича и Акулины Васильевны Низовских (Ивановых).

Жена: Пелагея (Полина) Васильевна (14.04.1909–10.01.1988), в девичестве Львова, из Зикеева, брак 06.11.1927.

С медицинской точки зрения Павел родился в рубашке, то есть одетым в неразорвавшийся плодный пузырь. Издавна существовало поверье, что люди, родившиеся в рубашке, в жизни смогут избегать смертельных опасностей и будут счастливы.

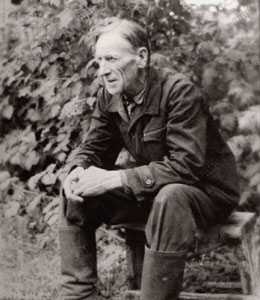

Наверное, можно считать, что в данном случае такая народная примета оправдалась. Павел Михайлович прожил долгую жизнь, сохраняя здоровье, и никогда не жаловался на какие-либо тяготы и лишения, всегда был, что называется, «на позитиве». При этом на его век пришлись две мировые войны, события 1917 года, Гражданская война и война с Финляндией, раскулачивание и репрессии, сельскохозяйственные эксперименты 1960-х, перестройка и события 1991 года. Он родился в России и умер в России, пережив весь советский период, став «человеком XX века». Помнил помещиков, увидел расцвет и закат марскистско-ленинской идеологии, застал попытки строительства правового государства.

Памятуя о последних свечинских помещиках, его супруга, Полина Васильевна, до последних дней в подходящий момент любила пошутить в адрес мужа: «Ну ты расселся как Борис Васильич!» Как помещик, значит.

В течение большей части жизни на его глазах медленно исчезали окрестные сёла и деревни, угасали Свечи. Его дому летом 1981 года было суждено стать последним жилым в Свечах.

Они с Полиной познакомились в середине 1920-х в свечинской церкви. Несмотря на приход новой власти, притеснявшей религию, традиции были сильны и жители по-прежнему посещали богослужения. Местные, т. е. жители села, чувствовали себя хозяевами и во время службы обычно располагались впереди, ближе к алтарю. А прибывшие из других мест, относящихся к приходу – из Зикеева и Новых Свечей, – как гости становились сзади, поодаль. Так было и в тот день: Павел как местный житель стоял впереди, а Полина, пришедшая из Зикеева, – ближе к дверям. Таким образом, он был непосредственно в её поле зрения, а ему, чтобы увидеть её, пришлось бы оглядываться. Полина Васильевна любила рассказывать, как «этот парень» при каждом поклоне поворачивал голову и украдкой добивался нужного ракурса. «Ну тут уж и всё понятно!» – смеясь, говорила она.

Сложно сказать, что именно стало понятно в тот момент, но в 1927 году они поженились и Полина Васильевна переехала в Свечи.

Надо сказать, что Павел играл на гармони и вообще женихом был весьма завидным. Играть на гармони ходил и в Зикеево. Чтобы производить хорошее впечатление, нужна была благопристойная обувь. Подходящие для этого ботинки брались с собой в поклажу. Ближе к Зикееву Павел переобувался, оставляя повседневную обувь где-нибудь в кустах, и представал в деревне во всей красе. На обратном пути переобувался назад.

Полина хорошо танцевала, участвовала в деревенских спектаклях и тоже была не из бедной семьи: в Зикееве они держали двух лошадей (третью отобрали во время Гражданской войны), а также работника по имени Семён, выращивали лён, пряли, вязали.

Когда пошла молва о свадьбе, некто по прозвищу Огурчиха ходила из Зикеева в Свечи «корить» Полину, то есть агитировать за то, что «девка плохая». Первое время не складывались отношения и со свекровью, Акулиной Васильевной. Но, как показала дальнейшая жизнь, этот союз смог преодолеть все трудности.

У них родились трое детей: Евгений, Нина и Зинаида.

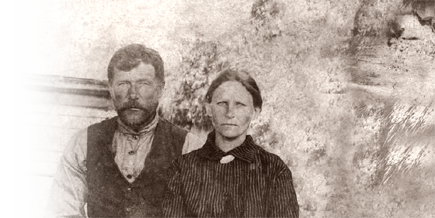

Вероятно, 1927 г. Павел в нижнем ряду второй справа, Полина – в верхнем ряду справа. Слева сидят родители Павла – Михаил Васильевич и Акулина Васильевна. Между ними – сын Константин. Остальные – неизв.

В конце 1920-х – начале 1930-х, когда на селе стало совсем тяжело, Павел Михайлович, оставив семью в Свечах, без гроша в кармане поехал искать счастья в Москву. В поезде ему попался попутчик, о встрече с которым он потом вспоминал как об одном из самых больших везений в жизни: «Один мне шукнул, что на Курском вокзале берут носильщиками». Приехав в Москву, он отправился на Курский вокзал и был принят. Теперь у него была какая-никакая работа и крыша над головой. Вскоре он смог устроиться на водительские курсы и получить профессию шофёра.

Водители были востребованы. Профессия считалась престижной. Он развозил продукты по заводам и фабрикам, плюсом работы было то, что иногда что-то из продуктов перепадало и ему. Вскоре он смог снять жильё и перевёз семью в Москву. С тех пор Полина Васильевна с детьми приезжала в Свечи на лето.

Тогда же, в 1930-х годах, Павел Михайлович заболел тифом. Выглядел он ужасно, прогнозы врачей были неблагоприятными, и ожидалось, что он умрёт. Но благодаря природной силе и крепости организма он выжил.

22 июня 1941 года грянула война. Повестку о мобилизации Павлу Михайловичу вручили на следующий день. Полина Васильевна вспоминала, что приехала тогда из Свечей в Москву и пыталась повидаться с мужем перед отправкой в войска. После долгого ожидания ей это удалось. После, поскольку в Москве никого из близких не осталось, она вернулась в Свечи и прожила там с детьми четыре долгих военных года, с зимовками, в ежедневных волнениях, переживаниях, трудах и надеждах.

Трудно сказать, как сложилась бы в эти годы судьба мужа. Но он родился в рубашке и жизнь снова оградила его от беды. Он попал в войска НКВД, стоявшие на ближних подступах к Москве, что, вероятно, нужно было считать удачей. Кроме того, будучи шофёром, находился на привилегированном положении: водителей в армии старались беречь. Водил он в основном «Студебеккер».

Когда многие односельчане уже пропали без вести (июнь-октябрь 1941 г.), их воинскую часть всё ещё не выдвинули на передовую. Когда возникла необходимость съездить в Рязанскую область, Павел Михайлович воспринял это как возможность повидать оставшихся в Свечах семью и родителей. Задание (или повод) было вспомогательно-прикладного характера: что-то вроде того, что «съездить за табаком».

Это были дни ноября 1941 года. Павел Михайлович с сослуживцем приехали в Михайлов и поняли, что попали на фронт: как раз в это время немцы подошли к городу и начался штурм. То, что в Михайлове идут бои, оказалось полной неожиданностью. Где-то недалеко от Свечей в небе стали появляться вражеские самолёты. Павел Михайлович любил рассказывать, как он прятался от них, заезжая под деревья. Так или иначе, до села ему удалось благополучно добраться.

В тот день ловушка чуть было не захлопнулась: в Михайлове царил хаос, грузовую машину попытались приписать к местному воинскому подразделению и бросить на передовую. С большим трудом удалось тогда вернуть документы и возвратиться назад к Москве: через считанные часы немцы заняли Михайлов.

На передовую Павла Михайловича так и не отправили. Случилось так, что в войне наступил перелом и их воинская часть избежала серьёзных боестолкновений.

Так он выжил и вернулся домой.

После войны Павел Михайлович ещё несколько лет служил в армии, трудился на восстановлении разрушенного хозяйства. Только в начале 1950-х семья получила в Москве комнату. Теперь жильё не нужно было снимать.

В гражданской послевоенной жизни он продолжил работать шофёром, устроившись в ЦАГИ – научный институт, расположенный в молодом городе авиаторов – подмосковном Жуковском. В этом городе они с Полиной Васильевной получили квартиру и прожили всю оставшуюся жизнь. Полина Васильевна каждое лето проводила в Свечах, встречая внучат и правнуков, а Павел Михайлович продолжал трудиться до 77 лет: в послевоенное время водил «Студебеккер», а в последние годы, вплоть до начала 1980-х, – ЗИС-151.

Они прожили долгую и, вне всякого сомнения, счастливую жизнь: он – 91 год, она – 78 лет.

Награждён 06.11.1985 Орденом Отечественной войны II степени.

ЦАМО, юбилейная картотека награждений, шкаф 21, ящ. 15, документ 178.

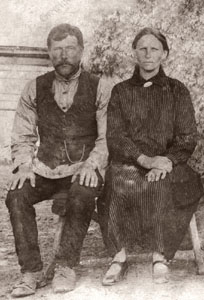

Низовский (Иванов) Михаил Васильевич

22.05.1877 – 1947 г. Сын Василия Степановича Низовского.

Жена: Акулина Васильевна (1881-1965).

Михаил Васильевич и Акулина Васильевна в XIX-XX вв. прожили в Свечах практически всю свою жизнь.

Михаил Васильевич был не последним человеком на селе: количество упоминаний его имени в Метрических книгах велико, что говорит о том, что он вёл весьма активную общественную жизнь.

У них было 12 детей: шестеро умерли в младенчестве, а шестеро других – Александра, Павел, Полина, Мария, Галина и Константин – прожили по 80-90 лет. Ген долголетия, вероятно, привнесла Акулина Васильевна: сама она прожила 84 года, а её сестра – 106 лет.

Михаил Васильевич и Акулина Васильевна похоронены в Свечах.

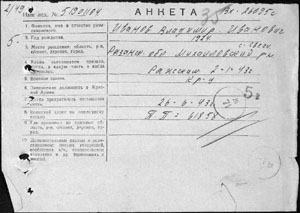

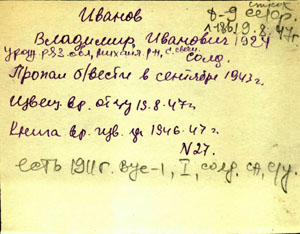

Иванов Владимир Иванович

Р. в 1924 г., сын Ивана Фёдоровича Иванова (Низовского).

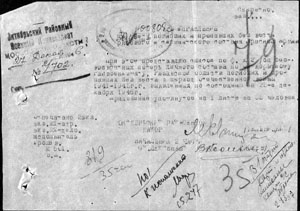

Участник Великой Отечественной войны, рядовой, призван 02.01.1943 Ряжским ВК.

Пропал без вести в сентябре 1943 г. Последнее письмо 26 июня 1943 г. Последнее место службы – п/п 61858.

ЦАМО, ф. 58, оп. 977520, д. 3446; Головинский ОВК г. Москва, д. 21.

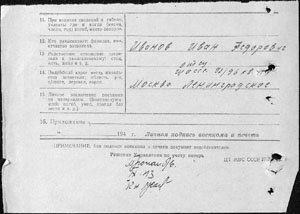

Иванов (Низовский) Владимир Сергеевич

Р. в 1907 г. Вероятно, сын Сергея Кузьмича Иванова (Низовского).

Участник Великой Отечественной войны, рядовой, призван 18.08.1941 Михайловским РВК Рязанской обл.

Пропал без вести в ноябре 1941 г. Последнее письмо 3(?) октября 1941 г.

Жена: Анна Фроловна.

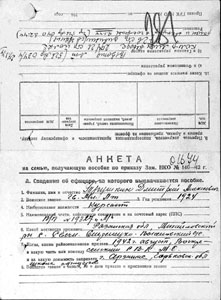

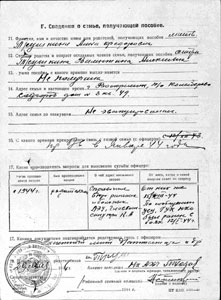

Иванов (Низовский) Алексей Степанович

Р. 19.02.1915(?). Вероятно, сын Степана Кузьмича Иванова (Низовского) или Степана Фёдоровича Иванова (Низовского).

Дата поступления на службу: 19.10.1937.

Участник Великой Отечественной войны, лейтенант.

Из архивных документов следует, что Иванов А. С. на момент начала войны 22 июня 1941 года находился при пограничной полосе Литва – Восточная Пруссия Прибалтийского округа в составе 5 СД 190 СП. Командовал стрелковым взводом. После второго полученного ранения, потеряв сознание, попал в плен. Находился в германских лагерях. 21 апреля 1945 г. освобождён под Берлином частями советской армии.

РГВА, ящ. 77.

Дата окончания службы: 01.11.1945.

Награждён орденом Красной Звезды 09.08.1957.

Иванов Константин Михайлович

Р. ок. 1920 г., сын Михаила Васильевича и Акулины Васильевны Низовских (Ивановых).

Участник Великой Отечественной войны. Пропал без вести. Есть сведения, что примерно в 1970-х годах от Константина Михайловича с дипломатической почтой пришло письмо из Латинской Америки. В нём он вспоминал Свечи и сообщал, что жив.

Иванов Константин Степанович

29.05 (или 06.01) 1921 – 29.05 (или 06.01) 1983.

Поступил на службу в октябре 1940 г., участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант. Наименование воинской части: 769 апи ПВО. Дата окончания службы: октябрь 1945 г.

Константин Степанович похоронен в Свечах.

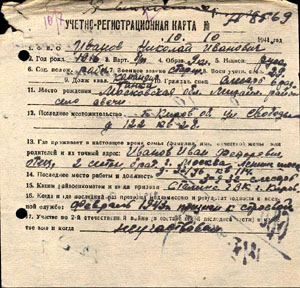

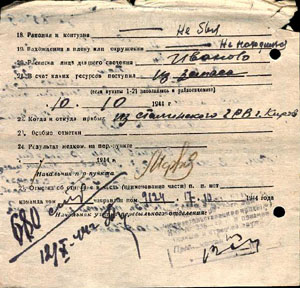

Иванов (Низовский) Николай Иванович

Р. в 1916 г., сын Ивана Фёдоровича Иванова (Низовского).

Участник Великой Отечественной войны. Старшина, командир танка, призван Сталинским РВК Кировской обл.

Отправлен в часть 17.10.1944.

ЦАМО, Кировский ВПП, оп. 172205, д. 43437.

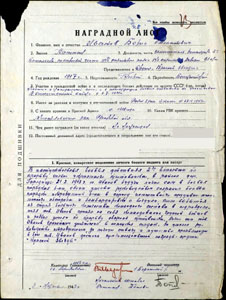

Иванов (Низовский) Борис Степанович

Р. 22.04.1917(?). Вероятно, сын Степана Кузьмича Иванова (Низовского) или Степана Фёдоровича Иванова (Низовского).

Участник Великой Отечественной войны, майор.

Приказом № 11/н от 23.02.1943 войскам 61 Армии Брянского фронта награждён орденом Красной Звезды. Как указано в наградном листе, «в наступательных боевых действиях 2-го батальона по прорыву сильно укреплённого противника в районе дер. Городище 21 февраля 1943 г. Иванов Б. С., будучи лично сам в боевых порядках батальона, своим умелым руководством сохранил боевые порядки подразделений батальона в период интенсивного орудийно-миномётного обстрела и бомбардировки с воздуха. После выбытия из строя большого количества командного состава в подразделениях Иванов Б. С. принял на себя командование группой бойцов и развил успехи по прорыву обороны противника. Лично сам Иванов Б. С. гранатами уничтожил 6 немецких солдат. За умелое руководство подразделением, за личные отвагу и мужество, проявленные в бою, Иванов Б. С. достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды».

ЦАМО, картотека награждений, шкаф 35б, ящ. 15.

ЦАМО, ф. 33, оп. 682526, ед. хран. 238, № записи 150218971.

Дата окончания службы: 09.01.1946.

Низовская (Иванова, впоследствии Филиппова) Александра Михайловна

20.04.1902(?) – 1996 г. Дочь Михаила Васильевича и Акулины Васильевны Низовских (Ивановых).

Первый муж: Анатолий Петрович Филиппов.

Второй муж: Алексей Васильевич Вересин. Алексей Васильевич – земляк знаменитого русского поэта Сергея Есенина, знавший его лично. Оба родом из села Константиново Рязанского уезда, учились в одной школе и в одно время.

В памяти тех, кто знал Александру Михайловну и Алексея Васильевича во второй половине XX века, они остались добродушными приветливыми людьми, которые всегда были рады гостям.

Алексей Васильевич похоронен в Свечах.

См. групповое фото вверху страницы.

Низовская (Иванова, впоследствии Ерофеева) Полина Михайловна

27.09.1908 – начало 1980-х (?). Дочь Михаила Васильевича и Акулины Васильевны Низовских (Ивановых).

Муж: Константин Ерофеев.

См. групповое фото вверху страницы.

Низовская (Иванова) Мария Михайловна

Ок. 1914-1996. Дочь Михаила Васильевича и Акулины Васильевны Низовских (Ивановых).

Первый муж: Русаков …

Второй муж: Гавриил Игнатьев (или, возможно, Игнатов).

См. групповое фото вверху страницы.

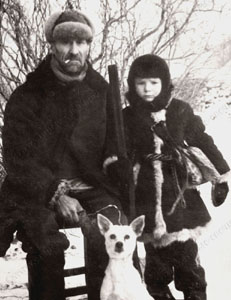

Иванов (Низовский) Александр Сергеевич

Р. 07.02.1903. Сын Сергея Кузьмича Иванова (Низовского).

Александр Сергеевич проживал в Свечах с женой Марусей, дочерью и сыном Николаем.

См. групповое фото вверху страницы.

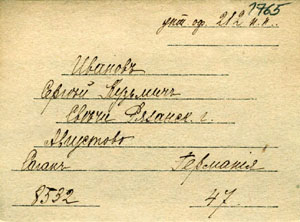

Низовский (Иванов) Сергей Кузьмич

1880–16.01.1953.

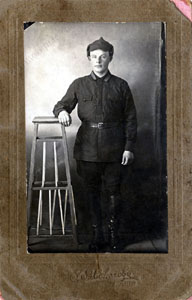

Участник Первой мировой войны. Унтер-офицер. Служил в 212-м пехотном Романовском полку. Попал в плен в Августово. Лагерь Саган, Германия, Силезия.

Похоронен в Свечах.

Жена: Прасковья Петровна.

В центре – жители Свечей XX века: Павел Михайлович Иванов и Татьяна Степановна Филиппова. Последняя встреча. 1991 г.

Низовская (Иванова, впоследствии Филиппова) Татьяна Степановна

23.12.1909–11.02.1995. Дочь Степана Кузьмича и Анны Павловны Ивановых (Низовских).

Многие помнят добродушную старушку тётю Таню, встречавшую гостей на Змеинке, где она жила последние свои годы в начале 1990-х. Почти до самых последних лет она каждую весну приезжала в Свечи на опустевшую уже свою усадьбу, чтобы посадить огород.

В 1992 году к ней на Змеинку пожаловали гости из Подмосковья – дочь Павла Михайловича Иванова Нина с внуком. Перед этим визитёры уже побывали в Свечах, зашли на огород к тёте Тане и, увидев изрядно заросшую сорняками картошку, не на шутку переволновались. К счастью, Татьяна Степановна оказалась в добром здравии. «Полола! Полола!» – с улыбкой отвечала она.

Татьяна Степановна похоронена в Свечах.

Муж: Пётр Петрович Филиппов. Дети: Раиса, Галина, Вячеслав.

Также см. групповое фото вверху страницы.

Позняковы

Старинный дворянский род, восходящий к концу XVI в. Семён Позняков был дьяком в 1637 г.; его сын Иван был дворянином московским и сотником московских стрельцов (1650 г.).

Род Позняковых внесён в VI и II ч. Дворянских родословных книг Смоленской, Калужской, Нижегородской и Тверской губерний. В Рязанской губернии род Позняковых разделился на несколько ветвей.

Одна из них происходит от Исаака Артамоновича Познякова, владевшего в начале XVII в. поместьем в Рязанском уезде.

Другая ветвь происходит от Савина Григорьевича Познякова (конец XVI в.).

Ещё одна ветвь Позняковых происходит от Трофима Ларионовича Познякова, владевшего в начале XVII в. поместьем в д. Раткино Рязанского (впоследствии – Зарайского) уезда.

Позняков Савин Григорьевич

Сын Григория Нефедьевича Познякова.

В 1684 г. за ним состояло поместье в Свечах.

Жена: (1692 г.) Ульяна Ивановна Костюрина.

Приимковы-Ростовские

Угасший в конце XVII века русский княжеский род. Рюриковичи, ветвь ростовского княжеского дома (линия князей Ростовских-Усретинских). Вотчина – село Приимково.

Приимков-Ростовский Александр Данилович (Кутюк), князь

Ум. 20.01.1636.

Русский государственный и военный деятель, воевода и дворянин московский, старший сын воеводы и дворянина московского князя Даниила Борисовича Приимкова-Ростовского, представитель столичного рода, владевший вотчинами в Переславль-Рязанском уезде.

8 мая 1606 года князь А. Д. Приимков-Ростовский был одним из поезжан на свадьбе Лжедмитрия с Мариной Юрьевной Мнишек. В 1616 году находился на воеводстве в Коломне.

В 1617-1619 годах служил воеводой в Вятке. С 5 апреля 1624 по 1627 год – объезжий голова в Московском Кремле. В 1625 году князь А. Д. Приимков-Ростовский присутствовал при приёме царём в Грановитой палате персидского посла.

В 1626 году А. Д. Приимков-Ростовский был за санями у царицы во время второй свадьбы царя Михаила Фёдоровича с Евдокией Лукьяновной Стрешневой. В 1625-1627 годах двенадцать раз был у царского стола и один раз у патриарха.

В 1628 году во время похода царя Михаила Фёдоровича на богомолье в Троице-Сергиеву лавру князь А. Д. Приимков-Ростовский дневал и ночевал на государевом дворе. В 1629 году А. Д. Приимков-Ростовский во время приёма кызылбашского посла в Грановитой палате каждый раз встречал его в первой встрече на крыльце.

Позднее князь А. Д. Приимков-Ростовский постригся в монахи под именем Алексей и скончался 20 января 1636 года, не оставив после себя потомства.

Владел Свечами в конце XVI – начале XVII вв.

Ржавские

Древний рязанский дворянский род, происходящий от Бориса и Василия Григорьевичей Ржавских, владевших в начале XVII в. поместьем в д. Шерединово Рязанского (позднее – Пронского) уезда.

В 1815 г. подпоручик Иван Алексеевич Ржавский внесён в VI ч. Дворянской родословной книги Рязанской губернии.

Ржавский Николай Васильевич

Подпоручик.

Служил из дворян в лейб-гвардии Преображенском и Конном полках с 1775 г. унтер-офицером; отставлен из гвардии капралов армии подпоручиком 01.01.1782 и отпущен в д. Шерединово Пронского уезда.

Имел владения в Свечах в начале XIX в.

Ржавский Павел Николаевич

Сын Николая Васильевича Ржавского.

Поручик.

После отмены крепостного права именно его бывшие крепостные крестьяне, оставшиеся в Свечах, образовали общину, составившую основу крестьянского населения села будущих времён.

Имел владения в Свечах в середине XIX в.

Жена: Мария Ивановна.

Ржавский Михаил Павлович

Р. 30.04.1834, сын Павла Николаевича Ржавского.

Крещён 31 апреля в селе Большое Пронского уезда; восприемники: подпоручик Пётр Григорьевич Бурцов и подпоручица Екатерина Петровна Бурцова.

В 1862 г. имел владения в Свечах.

Селезнёвы

Старинный рязанский дворянский род, к середине XVIII в. перешедший в подьяческое сословие.

Селезнёв Степан Петрович

Р. в 1743 г., сын Петра Васильевича Селезнёва.

Титулярный советник. Служил с 1747 г. в Михайловской Воеводской канцелярии копиистом; пожалован подканцеляристом (1757 г.), в канцеляристы (1759 г.).

Помещик села Свечи (1790 г.) и д. Лукьяновка Михайловского уезда.

25.01.1790 внесён в VI часть Дворянской родословной книги Рязанской губернии.

Жена: дочь губернского секретаря Ирина Алексеевна Полтева.

Селезнёв Пётр Васильевич

Подьячий.

Имел владения в Свечах (1781 г.).

Селезнёв Дмитрий Степанович

Р. в 1767 г., сын Степана Петровича Селезнёва.

Гвардии сержант.

Помещик села Узуново Венёвского уезда Тульской губернии.

Имел владения в Свечах в конце XVIII – начале XIX веков.

Соболевы

Древний рязанский дворянский род, происходящий от Василия Молодого Петровича Соболева, владевшего в конце XVI в. поместьем в д. Литвиновская (Шишкино) Рязанского уезда. К XIX в. род сильно размножился и разделился на несколько ветвей.

В VI ч. Дворянской родословной книги Рязанской губернии внесены прапорщик Агей и корнет Иван Матвеевичи Соболевы (13.12.1792), поручик Алексей Родионович Соболев (30.12.1811), канцелярист Михаил Никифорович Соболев (03.12.1815), вдова ветеринарного врача, коллежского асессора Андрея Афанасьевича Соболева Мария Ивановна с детьми (02.03.1849).

05.09.1831 старший ученик Саратовской Межевой конторы Фёдор Михайлович Соболев, крещёный 03.06.1806 в селе Свечи (восприемник – Николай Денисович Свиридов), внесён в VI ч. Дворянской родословной книги Рязанской губернии.

Соболев Евлампий Дементиевич

Р. в 1758 г., сын Дементия Трофимовича Соболева.

Неслужащий дворянин.

За ним в 1800 г. в Свечах, где он, вероятно, и проживал, состояло 10 четв. земли, которые он 23.05.1805 продал брату Арефью.

За ним также в 1831 г. состояло 5 четв. земли в селе Турки Балашовского уезда Саратовской губернии.

Жена: Федосья Анисимовна.

Соболев Арефий Дементиевич

Р. в 1768 г., сын Дементия Трофимовича Соболева.

Имел владения (и, вероятно, проживал в Свечах) в начале XIX в., в 1800 г. за ним состояло 10 четв. земли.

Жена: Мавра Семёновна.

Соболев Михаил Арефьевич

Р. в 1785 г., сын Арефия Дементиевича Соболева.

Поручик в отставке. Коллежский секретарь. Канцелярист Оренбургского Уездного Суда.

В службу вступил юнкером в 8-й Карабинерный полк 28.05.1807. Произведён в портупей-юнкеры 21.01.1812, в прапорщики 06.10.1816, в подпоручики 09.05.1817; переведён в Саратовский гарнизонный батальон 27.03.1818; за раной уволен поручиком с мундиром и пенсионом полного жалованья 27.12.1818.

Поступил в Саратовскую Солевозную Комиссию 25.04.1819; переименован в губернские секретари 28.09.1820; пожалован коллежским секретарём 22.02.1823.

Участвовал в походах:

– с 12.08.1807 в Молдавии и Валахии;

– с 07.04.1809 при осаде Браилова, 20 апреля при штурме крепости ранен пулей в голову;

– с 19.05.1810 за Дунаем, 20 мая при взятии Туртукая, 28 мая вышел к городу Разград, 1 июня при его взятии, с 14 июня – при блокаде Рущука, 15 июня и 2 июля при отражении вылазок из крепости, 22 июля при её крепости, с 6 августа при осаде Журжи, 15 сентября при её взятии, со 2 октября при блокаде Турно, 12 октября при её взятии, 14 октября при занятии Никополя;

– 28 августа и 1 сентября 1811 г. был в сражениях на левом берегу Дуная;

– 21.09.1812 в сражении с французами под местечком Любовным, 28 сентября – под д. Терибука, 29 сентября – при местечке Высокое.

Участвовал в заграничных походах, дошёл до Парижа.

За ним в 1831 г. состояло 50 дес. земли в селе Тростянка Балашовского уезда Саратовской губернии.

Имел владения в Свечах в первой половине XIX в.

Жена: дочь священника Прасковья Павловна.

Соболев Василий Иванович

Ум. в 1678 г.

Жена: (24.09.1664) Фёкла Фёдоровна Батутина, дочь Фёдора Федосеевича Батутина. За ней приданое: 10 четв. земли в Свечах.

Соболев Ларион Васильевич

Р. в 1669 г., сын Василия Ивановича Соболева.

Имел владения в Свечах в конце XVII – начале XVIII вв.

Соболев Прокофий Гаврилович

Ум. до 1788 г. Сын Гаврилы Ларионовича Соболева.

Каптенармус. Квартирмейстер. Помещик д. Перепечино Михайловского уезда.

05.12.1752 продал своё поместье в Свечах вдове Фёдора Вилкова Прасковье Анофриевне.

Жена: Прасковья Панфёровна.

Соболев Дементий Трофимович

1668 г. – после 1788 г. /Так у И. Ж. Рындина/ Сын Трофима Ларионовича Соболева.

Солдат.

В XVIII в. помещик села Свечи и села Татарское Михайловского уезда. Вероятно, проживал в Свечах.

Жена: Екатерина Кириловна Сульменёва, дочь Кирилы Ивановича Сульменёва.

Соколовы

Дворянские роды различного происхождения.

Самый древний из них происходит от стрелецкого сотника Семёна Артемьевича Соколова, владевшего в конце XVI в. поместьем в д. Гниломедово Рязанского уезда. 17.01.1829 Коллежские регистраторы Михаил Потапович и его племянник Алексей Васильевич Соколовы внесены в VI ч. Дворянской родословной книги Рязанской губернии.

Остальные роды Соколовых позднего происхождения и внесены в Дворянскую родословную книгу по своим заслугам и чинам.

Соколов Анатолий Александрович

01.11.1876 – 1919 г. или 1920 г.

Коллежский советник. Земский начальник 2-го участка Михайловского уезда.

Обучался в Глуховском Учительском Институте. Назначен учителем русского языка в Бердичевское двухклассное городское училище Киевской губернии 20.06.1898; переведён в Иваново-Вознесенское шестиклассное училище 22.09.1898.

Произведён в коллежские секретари 30.01.1904, в титулярные советники 24.03.1906, в коллежские асессоры 11.02.1908. Определён кандидатом в земские начальники при Михайловском Уездном Съезде 10.12.1908, штатным канцеляристом при Рязанском Губернском Присутствии – 20.03.1909. И. о. земского начальника 1-го участка Сапожковского уезда с 06.04.1909, перемещён на ту же должность в 5-й участок Михайловского уезда 07.07.1909, назначен заместителем начальника 2-го участка Михайловского уезда 26.11.1909.

Гласный Уездного земского собрания, член Уездной земской управы, член Уездной землеустроительной комиссии (1911, 1912 гг.). Надворный советник, член попечительного совета женской гимназии, член михайловского вольно-пожарного общества (1912 г.). Коллежский советник, гласный Михайловского Уездного земского собрания, председатель Уездной земской управы, член епархиального училищного совета (1914 г.).

Жалованье получал 1000 руб., столовые 600 руб., разъездные и канцелярские 600 руб. в год.

2 мая 1910 г. «орловский дворянин» Соколов Анатолий Александрович внесён во II ч. Дворянской родословной книги Рязанской губернии.

Уездный комиссар Временного правительства по Михайловскому уезду (1917 г.).

В первые годы советской власти возглавлял Михайловский ГОРОНО.

Проживал в Свечах в начале XX века, последние годы жизни – в г. Михайлов.

Жена: (09.07.1900) Зоя Васильевна Дамова.

Суворовы

Русские дворянские роды.

Один из них происходит из Швеции и восходит к концу XVI в. Иван Парфеньевич Суворов убит в 1655 г. поляками под Дубровной. Его правнуком был генерал-аншеф Василий Иванович Суворов (1705-1775 гг.) – отец генералиссимуса графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского, князя Италийского (1730-1800).

Другой род Суворовых, вероятно, того же происхождения, что и предыдущий, восходит также к концу XVI в. Иван Фёдорович Большой в 1680 г. разбил взбунтовавшихся киргизов и был воеводой в Тюмени, брат его Иван Меньшой – стольник и воевода в Томске (1681 г.).

Рязанский род Суворовых основан Григорием Зотовичем Суворовым (XVII в.). Его внуки Яков, Василий и Епифан Семёновичи Суворовы в начале XIX в. приобрели поместья на Рязани.

Суворов Пётр Иванович

Городовой секретарь (1774-1790).

09.12.1790 внесён в VI ч. Дворянской родословной книги Рязанской губернии.

Имел владения в Свечах во второй половине XVIII в.

Суворов Сергей Иванович

Коллежский регистратор.

Имел владения в Свечах во второй половине XVIII в.

Таптыковы

Герб рода Таптыковых

Древний рязанский дворянский род, происходящий от выехавшего из Золотой Орды к великому князю Олегу Рязанскому татарина Даниила Таптыка, принявшего крещение. Его сыновья были боярами у великого князя Фёдора Ольговича Рязанского.

В ХVII в. многие Таптыковы служили стольниками, стряпчими и т. п.

Род Таптыковых внесён в VI ч. Дворянских родословных книг Пензенской, Рязанской и Тамбовской губерний.

Таптыков Пётр Прокофьевич

Р. в 1788 г.

Поручик.

В службу вступил унтер-офицером в Астраханский Гренадерский полк 28.05.1802. Переименован в юнкеры 06.06.1805, пожалован корнетом 15.06.1806, отставлен поручиком из Екатеринославского Кирасирского полка 10.12.1808.

За освобождение русских и прусских пленных при г. Виленсберге награждён орденом Святой Анны 3-й степени 28.03.1807. Поступил во 2-й Казачий полк Рязанского ополчения (1812-1815 гг.). С 27.10.1806 был в походе в Пруссии, участвовал в сражении при Фридланде.

В мае 1799 г. с братьями и сёстрами разделил имение отца. За ним в 1802 г. состояло 73 мужских и 70 женских душ в селе Ногино (Нагино, Назино) Рязанского уезда (ныне – Рыбновского района) (по другим сведениям – Ряжского уезда), где у него было основное имение. Там примерно в 1826 г. им был основан хороший конезавод. В 1837 г. на заводе содержалось 49 молодых лошадей до 3-х лет и 19 сосунков, всего 96 голов.

15.12.1815 внесён в VI ч. Дворянской родословной книги Рязанской губернии.

В XIX в. на протяжении многих десятилетий имел обширные владения в Свечах. Осуществил переселение крестьян в деревню Новые Свечи. С исторической точки зрения наиболее значимый из всех известных свечинских помещиков.

Жена: Варвара Ивановна Баженова.

Трегубовы

Древний рязанский дворянский род, известный с XVI в.

Одна из его ветвей происходит от квартирмейстера Исая Ивановича Трегубова (середина XVIII в.).

Трегубов Алексей Григорьевич

Р. в 1745 г.

Поручик.

Михайловский соляной пристав. Помещик д. Фурсово Михайловского уезда.

Имел владения в Свечах в конце XVIII в.

Жена: дочь провинциального секретаря Ирина Никифоровна.

Трушкины

Крестьянский свечинский род, происходящий, вероятно, из крепостных свечинского помещика Павла Николаевича Ржавского.

Трушкина Акулина Павловна

1880-1962.

Павел Петрович Филиппов вспоминал, что она была весьма решительной женщиной и в случае чего в выражениях не стеснялась.

Акулина Павловна похоронена в Свечах.

См. групповое фото вверху страницы.

Трушкин Дмитрий Алексеевич

Р. в 1924 г., сын Алексея Ива(?)новича Трушкина.

Участник Великой Отечественной войны, лейтенант, призван в августе 1942 г. Воскресенским РВК Московской обл.

Ранен 12.01.1944, пропал без вести в январе 1944 г. Последнее место службы – п/п 19327 «М» (также возможно 294 Гв. СП 97 Гв. СД).

Мать: Трушкина Анна Фёдоровна. Сестра: Трушкина Валентина Алексеевна.

ЦАМО, ф. 33, оп. 744825, д. 53.

Трушкин Николай Иванович

Р. в 1909 г.

Участник Великой Отечественной войны, рядовой, призван 30.06.1941 Михайловским РВК Московской обл.

Пропал без вести в августе 1941 г. Последнее письмо 20 июля 1941 г. Последнее место службы – полевая почтовая станция 974.

Жена: Мавра Даниловна Трушкина, см. групповое фото вверху страницы.

ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. 175.

Трушкин Дмитрий Александрович

Р. 19.09.1909, сын Александра Ивановича Трушкина.

Участник Великой Отечественной войны. Выжил. Награждён 06.04.1985 Орденом Отечественной войны II степени.

ЦАМО, юбилейная картотека награждений, шкаф 58, ящ. 34, документ 71.

Трушкин Владимир Васильевич

Проживавший в Свечах Владимир Васильевич Трушкин, или просто Володя, в 1960-х годах был местной властью, его называли председателем.

У него были жена Настя, дочь Нина.

В Свечах лошадью и телегой обладал только он. Владел ими на правах начальника, для лошади ему бесплатно выдавали овёс и сено. В исключительных случаях (например, когда было надо кого-то встретить в Михайлове на вокзале) Владимир Васильевич бесплатно одалживал телегу с лошадью селянам. Для «представительских» выездов у него была бричка – укороченная телега с сиденьем со спинкой, – а для зимы сани.

Как-то при его участии приключилась такая «лошадиная» история. Володя решил сменить старую лошадь на молодого, но мало объезженного рысака. Верхом на себе этот рысак ещё позволял ездить. Но потом решили запрячь его в телегу. Приготовления к этому мероприятию были замечены, и скоро рядом с телегой собралась куча зевак. Тем временем Володя с каким-то мужиком продолжал готовить (запрягать) лошадь к старту от своего дома в сторону Маковского леса. Решили ехать без страховки, сняли с головы лошади тряпку, закрывавшую ей глаза.

Дальше произошло то, что можно было предвидеть: ощутив себя в непонятной обстановке и получив по заду хорошего кнута, с покрасневшими от страха глазами рысак поднялся на дыбы вместе с оглоблями. Опустившись, он рванул вперёд, подбрасывая зад и пытаясь освободиться. Телега накренилась, и Володя слетел с неё в сторону вместе с вожжами. Выбирать не приходилось, и находившийся впереди народ бросился в стороны через дорожные колдобины и лужи грязи. Первым препятствием на пути лошади стал забор ближайшего дома, потом дома Мавры Даниловны, затем рысак рванул в сторону дома Филипповых, зацепился оглоблей за забор и остановился в кустах.

Больше экспериментировать не стали. Распрягли бедолагу на месте, а телегу вручную откатили к дому Володи.

Как ни странно, никто не пострадал.

Трушкин Николай Васильевич

Р. 20.04.1893(?).

Участник Великой Отечественной войны, майор. Наименование воинской части: 101 зсп СКВО (101 зсп СКВО); Граховский РВК Удмуртская АССР.

Дата окончания службы: декабрь 1945 г.

Улановы

Древний рязанский дворянский род, происходящий от новгородца Сергея Уланова. Правнук последнего, Савва Прохорович Уланов, владел в конце XVII в. поместьем в селе Шелемишево Ряжского уезда.

Уланов Павел Васильевич

Р. в 1793 г.

Коллежский асессор, выходец из обер-офицерских детей.

Окончил Московский Университет со степенью магистра 25.09.1818. Определён столоначальником в Новгородскую Казённую Палату 31.10.1818; титулярный советник с 14.05.1819; от должности уволен 01.02.1823. Поступил в канцелярию министра финансов 08.02.1823; перемещён в Вятскую Казённую Палату советником Управления питейных сборов 07.06.1823; перемещён на ту же должность в Вологодскую Казённую Палату 09.10.1823. Коллежский асессор с 21.08.1829.

20.09.1830 по своим заслугам внесён в III ч. Дворянской родословной книги Рязанской губернии.

Имел владения в Свечах в середине XIX в. (отдалённые территории).

Уланов Максим Васильевич

Титулярный советник.

Секретарь Дворянского Депутатского Собрания. Кавалер ордена Святой Анны 3-й степени (29.02.1824).

22.08.1824 внесён в I ч. Дворянской родословной книги Рязанской губернии.

Имел владения в Свечах в середине XIX в.

Филипповы

Многочисленные рязанские дворянские роды, среди которых шесть признано в древнем дворянстве.

Один из них происходит от Романа Васильевича Филиппова, владевшего в конце XVII в. поместьем в сельце Григорьевское (Пелепелкино) и в пустоши Киселёвке (Коровино) Рязанского уезда.

Другой род Филипповых происходит от Булгака Казаринова Филиппова, владевшего в конце XVI в. поместьем в сельце Радушкино Кобыльского стана Рязанского уезда.

Ещё один род Филипповых, к которому, вероятно, и относятся свечинские Филипповы, происходит от Аверкия Тихоновича Филиппова, владевшего в конце XVII в. поместьем в сельце Григорьевское (Пелепелкино) Кобыльского стана Рязанского уезда. 21.06.1821 внук подпоручика Фёдора Трофимовича Филиппова коллежский регистратор Лев Фёдорович Филиппов внесён во II ч. Дворянской родословной книги Рязанской губернии.

В Михайловском уезде род Филипповых был широко известен, его представители имели владения во многих сёлах и деревнях. В Свечах Филипповы поселились не позднее 1738 года, как это можно увидеть из Духовной росписи за 1738 г. (представлена в разделе сайта по истории села), а возможно, лет на сто раньше. С тех пор дети сменяли отцов.

Фактически это единственный дворянский род, наряду, пожалуй, с Соболевыми, представители которого не просто владели землёй, а именно жили в Свечах (исповедовались в местной церкви) на протяжении чуть ли не всей истории села.

Свечинские Филипповы жили небогато. Крепостных у них обычно не было, дворовых держали мало.

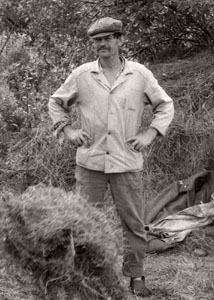

Филиппов Павел Петрович

13.08.1896–21.10.1979. Сын Петра Фёдоровича и Ольги Ивановны Филипповых.

Жена: Елизавета Васильевна (23.04.1896–14.07.1990), в девичестве Шум.

Дочь: Тамара Семёновна Савина (05.12.1920–25.05.2015), в девичестве Шум, см. групповое фото вверху страницы.

Павел Петрович, или, как его ещё называли, Пал Петров, – очень интересный человек, и вся его жизнь тесно связана со Свечами.

Он родился и вырос во времена царской России и хорошо помнил уклад того времени.

Подростком Павел лазил везде, в том числе по чужим помещичьим угодьям. Однажды нарвался на помещика и очень испугался. Тот его остановил, подозвал, выяснил, кто такой. Не ругал, дал немного мелочи. Павел Петрович рассказывал, как, зажав тогда деньги в руке, он тотчас же опрометью помчался к отцу.

Женой одного из сравнительно состоятельных свечинских помещиков была тётя Павла, и это помогло ему позже получить протежирование по военной службе: помещик дал рекомендательное письмо и деньги на дорогу в офицерскую школу. Закончив её, Павел стал офицером российской армии и поступил на службу в кавалерию. Были и лошадь, и сабля.

С приходом советской власти Павел Петрович устроился в Михайлове «писарчуком». В Свечи оттуда ходил пешком, напрямую, через овраги. Потом семья переехала на Спартак (п. Октябрьский).

Павел Петрович был человеком грамотным, культурным и совсем не выпивал. Во многом благодаря этому он вновь продвинулся по воинской службе и в Великую Отечественную войну ушёл на фронт офицером советской армии, был старшим лейтенантом.

Таким образом, ему довелось быть офицером и в Российской империи, и в СССР.

К тому времени он уже встретил Елизавету Васильевну. Во время Первой мировой она какое-то время прожила с беженцами в Польше, поэтому хорошо говорила по-польски. Потом вернулась в Россию.

Хотя верующей себя не считала, ходила со всеми в церковь. Свою позицию высказывала так: «Если не хочешь верить, это твоё дело, но никогда не богохульствуй».

Когда в 1941-м Павел Петрович ушёл на фронт, Елизавета Васильевна забрала со Спартака тележку с житейским скарбом и вновь перебралась в Свечи.

На войне Павел Петрович получил тяжёлое ранение в живот. По удивительной случайности он оказался тогда недалеко от родных мест. Какая-то женщина сообщила жене, что в соседнем селе видела раненого офицера, очень похожего на её мужа. Елизавета Васильевна нашла телегу и, за отсутствием других врачей, отвезла мужа к ветеринару, который, вырезав часть желудка, стянул его кусочком жилки – единственным имевшимся материалом для внутренних швов. После операции Елизавета Васильевна перевезла Павла Петровича в Свечи. Её тревожили возможность наступления немцев и соседи, которые могли выдать. О том, что немцы будут остановлены, никто не знал. Пистолет она в те дни спрятала в пелену соломенного сарая, а форму и документы сожгла.

После войны восстановить документы не удалось: ни в местном военкомате, ни в центральном архиве никаких сведений не было. В военкомате работали люди, хорошо знавшие Павла Петровича, но помочь ничем не могли: архивы были вывезены и по дороге где-то пропали. Получалось, что он нигде никогда не работал и дезертировал из армии. Однако с поддержки знавших его людей выяснять, где он был во время войны, не стали и назначили грошовую пенсию.

В 1950-х годах примерно раз в неделю Павел Петрович любил выбраться с внуком Олегом на «охоту». У Пал Петрова были самодельные охотничьи широкие (20 см.) липовые лыжи, обитые снизу тонкой жестянкой. Небольшие лыжи он сделал и внуку. Без них зимой ходить по окрестным полям было невозможно. На «охоте» они никого не стреляли, а просто гуляли, заодно осматривая на полях заячьи и лисьи следы (есть ли и как много), а Олег, счастливый, гордо носил дедово ружьё. Обычно обходили вокруг Песочного леса, Баклуш, иногда заворачивали к Лисьей норе, доходили до Барского дуба и через Барский сад мимо пруда возвращались домой. «Что, нагулялись, охотники?» – говорила Елизавета Васильевна, накрывая на стол. Она жарила на керосинке яичницу, Павел Петрович приносил из сеней нашпигованное чесноком промёрзшее сало, резали чёрный самодельный хлеб, а Олег из банки ковырял к чаю затвердевший мёд.

Какое-то время, когда Барский сад ещё охраняли, Павел Петрович работал там сторожем. Пока яблоки были зелёные, всё было нормально. Но народные праздники известны: как-то на Яблочный спас ночью рядом с садом остановилась грузовая машина. Павел Петрович услышал, как кто-то стал пробираться через кусты. Когда тёмные силуэты появились в саду, он крикнул, что сад под охраной и, сделав предупредительный выстрел вверх, машинально, как бывший военный, отошёл в сторону. Думал, сейчас убегут. Но ошибся: послышался резкий щелчок и где-то рядом просвистела пуля. Через минуту – другая. Стреляли из малокалиберной винтовки. Потом тени стали приближаться. Павел Петрович выстрелил ещё раз поверх силуэтов и спрятался за стволом яблони. Стрелять прицельно он побоялся. Тени остановились, опять просвистела пуля, и на землю упала отстреленная ветка яблони. Павел Петрович не рассчитывал вести перестрелку, поэтому взял с собой только два патрона. Пришлось отступить.

После этого случая никто не соглашался караулить сад за мизерное вознаграждение.

Все послевоенные годы и десятилетия Павел Петрович и Елизавета Васильевна жили за счёт того, что сеяли и собирали на своём огороде. Но здоровья и сил оставалось мало. Деньги имели только от продажи козьего молока и мёда. Мёд тоже давался тяжёлым трудом, потому что пчёлы, если в этом деле разбираться, требуют постоянного внимания и немалых затрат: покупка вощины, подкормка сахаром зимой. У Елизаветы Васильевны пенсия тоже была маленькой. По действовавшим тогда законам её начисляли только тем, кто работал в совхозе. Когда селян Свечей в своё время добровольно-принудительно принимали в совхоз, их работа начинала включаться в трудовой стаж, причём нужно было не только вступить, но и проработать там какое-то время. А Елизавета Васильевна по состоянию здоровья не могла этого сделать, поэтому, как и в случае с мужем, получалось, что она нигде никогда не работала. В итоге с помощью селян, подтвердивших её прошение, ей начислили маленькую пенсию.

Они жили в Свечах до 1970-х годов, когда в селе оставалось всего несколько домов. Пал Петров не любил рассказывать о досоветских временах, родственниках, помещиках, а своё дворянское происхождение скрывал даже от близких. Всю жизнь он боялся ареста и со сталинских времён хранил дома ампулу с цианидом, а в полевой офицерской сумке – кучу бумаг с печатями РСФСР: документы о сдаче государству мяса, шкурок и яиц по продразвёрстке.

Можно сказать, что он стал последним дворянином Свечей.

В последние свои годы Павел Петрович и Елизавета Васильевна переехали на Спартак и возвращались в Свечи на лето.

Похоронены в Свечах вместе с дочерью Тамарой и зятем Александром Петровичем Савиным. Александр Петрович родом из близлежащего села Тереховое.

Фильм о Пал Петрове, Елизавете Васильевне и их быте в Свечах. Снято в 1960-е – 1970-е годы

Филиппов Трофим Минаевич

Р. в 1805 г., сын Миная Фёдоровича Филиппова.

Имел владения в Свечах (1844 г.).

Филиппов Николай Андреевич

1784 г. – до 23.03.1825. Сын Андрея Ивановича Филиппова.

Эстандарт-юнкер.

Служил в Гусарском Шевича полку; отставлен эстандарт-юнкером 14.12.1798.

За ним в 1825 г. состояли 8 четв. земли в сельце Радушкино Зарайского уезда.

10.07.1818 внесён в VI ч. Дворянской родословной книги Рязанской губернии.

Имел владения и, вероятно, проживал в Свечах (1816 г.).

Филиппов Иван Mинаевич

1804 г. – 15.01.1874. Сын Миная Фёдоровича Филиппова.

Имел владения и, вероятно, проживал в Свечах (середина XIX в.).

Филиппов Андрей Иванович

Р. в 1744 г.

Поручик.

Служил с 1761 г. в лейб-гвардии Преображенском полку сержантом; отставлен армии поручиком 22.09.1769.

Помещик сельца Григорьевское Зарайского уезда.

Имел владения в Свечах во второй половине XVIII в.

Жена: Татьяна Петровна Селезнёва, дочь подьячего Петра Васильевича Селезнёва.

Филиппов Фёдор Петрович

Ум. до 1788 г. Сын Петра Дементиевича Филиппова.

Проживал и был помещиком в Свечах во второй половине XVIII в.

Жена: Анна Корнеевна (р. в 1748 г.).

Филиппов Данила Фёдорович

Р. в 1745 г., сын Фёдора Петровича Филиппова.

Свечинский помещик во второй половине XVIII – первой половине XIX вв.

17.01.1829 внесён в VI ч. Дворянской родословной книги Рязанской губернии.

Филиппов Минай Фёдорович

Р. в 1763 г., сын Фёдора Петровича Филиппова.

Подпоручик.

Служил в гвардии фурьером с 1785 г.; отставлен армии подпоручиком 01.01.1786.

Проживал и был помещиком в Свечах в конце XVIII – начале XIX вв., в 1809 г. за ним состояло 2 четв. земли.

07.01.1830 внесён в VI ч. Дворянской родословной книги Рязанской губернии.

Жена: Ефимья Акимовна Лапкина, дочь солдата Акима Савельевича Лапкина.

Филиппов Анатолий Петрович

Р. в 1899 г., сын Петра Фёдоровича Филиппова.

Участник Великой Отечественной войны, рядовой, призван 10.09.1941 Октябрьским РВК Московской обл.

Пропал без вести в октябре 1941 г. (по другим сведениям – в январе 1942 г.). Последнее письмо – с дороги, Харьков, 26 сентября 1941 г.

Жена: Александра Михайловна.

ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. 206.

Филиппов Пётр Петрович

Р. в 1904 г., сын Петра Фёдоровича Филиппова.

Участник Великой Отечественной войны, рядовой, призван 17.08.1941 Михайловским РВК Рязанской обл.

Направлен в действующую армию. Пропал без вести в январе 1942 г., писем не было.

Жена: Татьяна Степановна.

ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. 829.

Хомяковы

Старинные дворянские роды.

Один из них – имеющий отношение к Свечам – записан в VI ч. Дворянской родословной книги Рязанской губернии и происходит от «выезжего (1594 г.) иноземца» Потапа Xомякова, сын которого Михаил был рейтаром, внук Ларион состоял «по Рязани в городовых дворянах» в 1691 г., а правнук Иван Ларионович имел владения в Свечах.

Из этого рода Xомяковых происходил литератор Алексей Степанович Xомяков (1804-1860 гг.).

Хомяков Иван Ларионович

Подьячий. Канцелярист в Михайловской воеводской канцелярии.

В 1704 г. «выслан из приказа военных дел на службу в Полоцке».

За ним в 1719 г. в Свечах состояла 1 душа.

Чельцовы

Рязанский священнический род, виднейшим представителем которого является Пётр Алексеевич Чельцов, митрофорный протоиерей Русской православной церкви, причисленный в 2000 г. к лику святых.

П. А. Чельцов родился в 1888 году, в 1915 г. окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия и затем преподавал Священное Писание Ветхого Завета в Смоленской духовной семинарии, был законоучителем и инспектором классов в Смоленском епархиальном женском училище. С 1916 г. – редактор «Смоленских епархиальных ведомостей». С 1921 г. протоиерей, благочинный храмов Смоленска, преподаватель литургики и гомилетики на пастырских курсах, экзаменатор кандидатов в священники и дьяконы.

В 1922 г. заключён в тюрьму на два месяца за «сопротивление изъятию церковных ценностей». В 1927 г. по обвинению в «групповой антисоветской деятельности и распространении контрреволюционной литературы» заключён на 3 года в Соловецкий лагерь особого назначения, где после окончания курсов работал фельдшером. В 1929 г. сослан в город Кадников Вологодского округа Северного края, работал на дому сапожником. В 1933 г. как «участник контрреволюционной группировки среди ссыльных» приговорён к 3 годам концлагеря, срок отбывал в исправительно-трудовой колонии города Коноша Северного края, работал фельдшером и на лесоповале. В 1941 г. за «неуплату государственного налога» заключён на год в Угличский ИТЛ. В 1949 г. заключён во Владимирскую тюрьму, и через полгода за «участие в антисоветской группе» (виновным себя не признал) был приговорён к 10 годам ИТЛ. В заключении работал регистратором в санитарной части и заведующим камерой хранения личных вещей. В 1955 году досрочно освобождён как престарелый инвалид II-й группы. В общей сложности провёл в лагерях 17 лет.

С 1956 г. был настоятелем храма великомученицы Параскевы Пятницы в селе Великодворье Гусь-Хрустального района Владимирской области. Скончался в 1972 г.

Награждён набедренником (1915), скуфьёй (1916), камилавкой и наперсным крестом (1917), крестом с украшениями (1923) и митрой (1927), правом служения Литургии с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш» (1963), орденом Святого Владимира 2-й степени (1967), вторым крестом с украшениями (1968).

Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском соборе Русской православной церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Память совершается 12 сентября. Мощи покоятся в том же храме.

Чельцов Михаил Алексеевич

Свечинский священник в течение некоторого времени до 1911 г. включительно, брат Петра Алексеевича Чельцова, причисленного в 2000 году к лику святых.

В 1938 г. Михаил Алексеевич был арестован и отправлен в Вятлаг.

Жена: Мария Ивановна, в девичестве Ушморова.

Брат Пётр Алексеевич Чельцов в 1909 году выступал крёстным отцом родившейся в Свечах у Михаила Алексеевича и Марии Ивановны дочери Галины.