Достопримечательности

Стихи, которыми оформлен этот раздел, написаны Алексеем Губко в 1993 году в возрасте 15 лет.

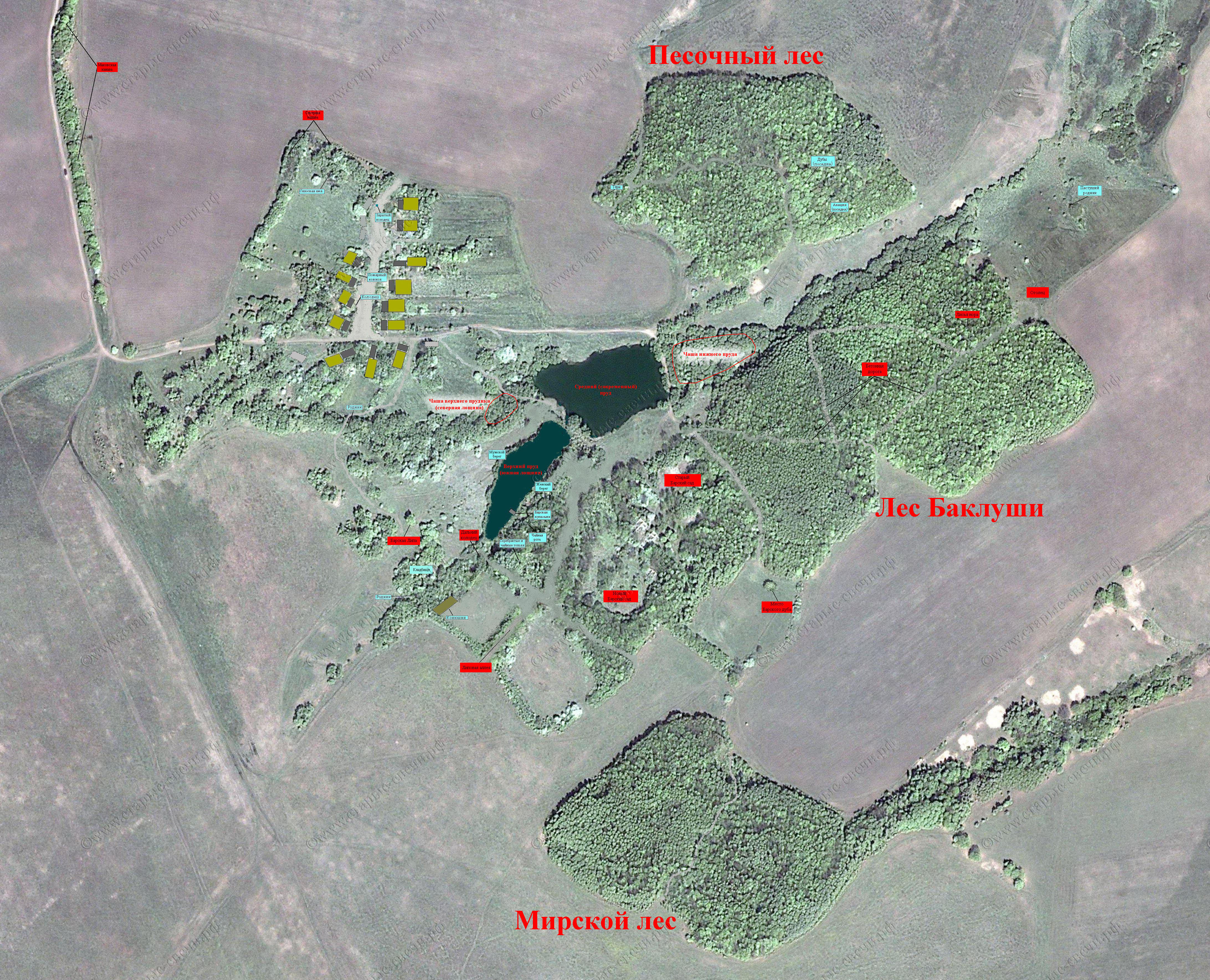

Приведённую ниже карту нельзя датировать каким-либо определённым моментом. Она содержит данные из разных эпох, но наиболее приближена к периоду середины XX века.

Следующие достопримечательности отмечены на карте красным.

Барская липа

Пройдём туда, где древа два

Достойны стать знамением герба:

Им старше нет окрест тех мест,

Они средь поля прорастали,

Они легенду начинали,

Часы пускали в те века,

Сейчас вот смотрят свысока…

………

Так что теперь здесь старше нет

вот этим Липам,

Стоящим гордо средь луга,

Ведь Липам тем природою загадка задана:

Быть может, две их там,

А может быть, одна, –

Стоят из одного истока,

Никто пока понять не смог

их векового рока.

Когда с жары ты входишь под шатёр

Ветвей, покрытых мерным зноем,

Присядешь на развилку отдохнуть,

Иного воздуха под Липами вдохнуть, –

Два ствола вековых

С спадающим дождём зелёным

Мир покрывают, словно морем

Зелёных восковых пластин.

Мы в шалаше…

Прохлада и простор;

Здесь не растёт трава –

Здесь водятся грибы всегда,

И редкий дымный луч,

Пробившийся средь бредящих вершин,

Здесь тоже отдыхает

Спокоен, недвижим.

Вековая Липа расположена в историческом месте, которое долгое время было общественным центром Свечей, возле существовавшей в прошлом церкви и кладбища.

Неизвестно, выросла ли она сама или её посадили люди, но всякий раз удивляешься, что такое дерево поднялось и дожило до древнего возраста одно посреди людного места. Впрочем, одно ли? Иногда говорят «Липа», а иногда «Липы», – ведь у неё два ствола и сложно определить, разветвление ли это одного корня или же два дерева, сросшихся в детстве.

Её история, вне всякого сомнения, началась в помещичьи времена. За свою древность и исключительность её стали называть Барской.

Липа многое повидала на своём веку. За долгие десятилетия мимо неё проходили сотни и тысячи людей, целые поколения прихожан, посещавших свечинскую церковь, – в первую очередь, жители Свечей, Зикеева, Новых Свечей. Приходили и гости из Макова, Стрельцов, Ерина, Натальинки, Терехового, Зайчина, Помозова, Некрасова и других сёл и деревень, – поручители женихов и невест, восприемники новорождённых и просто гости свечинцев, люди разных сословий.

Церковь играла важнейшую роль в общественной жизни: в церковных Метрических книгах записывались все рождения, браки и уходы из жизни, – важнейшие для каждого человека моменты. Рождался малыш – и его несли в церковь на крещение, а потом радовались у Липы. Умирал селянин – и возле Липы лили слёзы, пронося гроб на кладбище. Особый талисман Липа для молодожёнов: два ствола, как две жизни, навсегда слившихся в одно целое. С ними можно было обниматься в день венчания, давать тайные клятвы и обещания, призывая Липу в свидетели. Стволы различаются, символизируя мужское и женское начало. Взгляните на фото, и вы сами сможете сказать, какой из стволов мужской, а какой женский.

Липа всё видела и запоминала. Она всегда готова поделиться своей мудростью с каждым из нас, стоит только зайти под шатёр её ветвей и рассказать о сокровенном…

А если вы больше предпочитаете материальные ценности, то в начале июля она поделится с вами липовым цветом. Известно, что чай, заваренный с цветками липы, полезен при простуде, обладает жаропонижающим и потогонным действием. Считается, что чем старше липа, тем обильнее она плодоносит. К Барской липе это относится в полной мере: каждый год она цветёт сверху донизу, наполняя окрестный воздух благоуханными ароматами.

Дальний колодец

Бьёт родничок среди откоса,

Землёй сырою окружён.

Названьем Дальнего колодца

Успешно с временем он бьётся

И забытью не внемлет он.

И есть же в нём самом отрада,

И в нём вся честь сохранена,

Тем более что помню я когда-то

Лазурь воды, прохладу дна.

Дальний (Святой) колодец – это один из родников, расположенных в лощине пруда.

В своё время его разрыли до размеров, позволяющих зачерпнуть полное ведро воды, обустроили нехитрыми деревянными стенками и деревянной съёмной крышкой, защищавшей от падающей листвы.

Хотя по сути своей это не колодец, а родник, селяне называли его Дальним колодцем. Дальний – потому что он был сравнительно удалён от деревенских изб. Непосредственно в Свечах были колодцы, но вода из них почему-то не очень нравилась. А в Дальнем колодце она считалась хорошей и вкусной.

Знатоки уверяли, что родник в своё время был освящён.

Жители часто носили из него воду для супа, чая и просто питья.

В наши дни Дальний колодец представляет собой наполовину затянутую илом чашу объёмом примерно один кубометр с остатками деревянных стенок. В 2024 году к нему расчищен проход. Сам родник остаётся действующим и может быть возобновлён без больших трудозатрат.

Пруд

Наш пруд свецкой с тех пор

Совсем не изменился.

Здесь снова, как когда-то,

Карась всегда водился,

Поверхность покрывала ряска,

Любившая сей пруд,

И озадачивала часто

Людей, ловивших рыбу тут:

Сюда приходишь ты с утра

И, если нету ветерка,

Закручиваешь враз домой

И больше не встаёшь

Спокойною порой.

А то ещё под ветерок придёшь

На место старое у нашего брега,

А ряска вся под ноги пригнана.

Посмотришь, плюнешь и уйдёшь

Опять до своего двора.

Прудов в Свечах было несколько. Как видно из старинных карт, приведённых в разделе сайта, посвящённом истории, их количество и расположение менялись с течением времени.

Единственный существующий в наши дни пруд находится на слиянии двух лощин. Его правильнее называть средним прудом.

На картах конца XVIII века прудов три, они расположены друг за другом: верхний пруд (в южной лощине), средний пруд и нижний пруд.

На картах середины XIX века прудов тоже три, но в другой конфигурации: вместо нижнего пруда имелся небольшой верхний прудик в северной лощине.

Плотины прудов делались прочными и широкими. Одновременно они служили дорогами, по которым можно было проехать на телеге. Обычно укладывали брёвна и засыпали их землёй. Вдоль берега вбивали колья. Таким же способом проводили ремонт, если плотины размывало весной в паводок, когда с полей шла вода.

Верхний пруд (южная лощина)

В начале XX века и до конца 1960-х годов существовал только верхний пруд в южной лощине. Он родникового типа, чаша расположена очень удачно, и первым инженерам много лет назад требовалось только подровнять (расширить) её края и насыпать плотину. С внешней стороны плотина высока и крута, похожа на дамбу.

В помещичьи времена над водой с помощью свай была сооружена деревянная площадка, от которой в воду сходили ступени с перилами. В этом месте в жаркие дни купались помещик с семьёй. На полянке возле купальни рос большой куст чайной розы с нежным кофейным ароматом.

Пруд являлся центром многих событий. Через плотину из села проходили основные дороги: в Барский сад и Баклуши, к Барскому дубу и в Мирской лес.

Вдоль берегов можно было ходить и справа, и слева. Северный берег, т. е. тот, что со стороны села, был круче южного, и глубина у северного берега была больше. Возможно, поэтому северный берег назывался Мужским, а южный – Женским. На Мужском берегу была устроена небольшая площадка, где женщины полоскали бельё, но купаться они ходили на другой берег. Ребятам, наоборот, купаться на Женском берегу считалось зазорным.

Деревенские любили плавать по пруду на сбитом из брёвен плоту. В 1960-х годах в воде плавало и не тонуло здоровое, скользкое от водорослей, опиленное с обеих сторон бревно до метра в диаметре и метра три в длину. Во время купания старались сесть на него верхом, но удержаться было сложно и это мало кому удавалось. Проходили годы, ребята вырастали, остепенялись, а бревно всё плавало, оставаясь местной достопримечательностью.

В пруду ловили рыбу – карасей, пескарей, огольцов. Огольцами называли небольшую коричневую рыбёшку с усиками и маленькими рожками. Но ей были рады только обитавшие у селян кошки. Хорошей рыбой считались караси.

В верховьях пруда благодаря родникам вода оставалась холодной даже в жаркие дни, и здесь часто на карасей ставили вершу (плетёную кошёлку с воронкообразным входом). Для этого поздно вечером, положив в вершу хлеба, закидывали её в воду на верёвке. Вытаскивать нужно было на следующий день на рассвете, иначе рыба уйдёт. Попадались и серебристые, и краснопёрые караси. Иногда их было так много, что часть выпускали назад.

С удочками рыбачили на Женском берегу. Туда же вытаскивали бредень заезжие рыболовы.

По берегам пруда росли вётлы, и, если зачерпнуть решетом или сачком у их корней, можно было поймать мальков. На дне обитали крупные плоские перламутровые ракушки, их иногда выносило на берег с бреднем. Днём над водой летали стрекозы, а вечером и по ночам – летучие мыши, которые иногда пролетали над головами прогуливающихся пар. В эти моменты ребята, нагоняя страх на своих спутниц, приговаривали, что мыши любят садиться прямо на волосы. Такие истории вызывали у девушек стремление быть ближе к своему защитнику. Днём мыши спали в дуплах старых вётел, откуда порой их можно было достать руками.

Скотину тоже поили в пруду. Кроме того, деревенское стадо гоняли вниз по течению, за пруд, в пустующую чашу среднего пруда. Там, у плотины, под вётлами, женщины доили коров. А если зайти на плотину поутру, то можно было оказаться словно в сказке: с одной стороны, внизу, стоял глубокий белый, как молоко, туман, способный полностью скрыть человека, а с другой стороны, наверху, вдаль простиралась светлая гладь пруда.

Средний пруд (наши дни)

Примерно в 1970-м году в связи со строительством пионерского лагеря «Дружба» нарастили плотину чаши среднего пруда, закрыли промоину, которая была с северной стороны, и, открыв плотину верхнего пруда, спустили его вниз. Чаша среднего пруда заполнилась, а верхнего опустела. В средний пруд хотели запустить карпа, но эти планы так и не были реализованы.

В таком виде пруд дошёл до наших дней.

1979 г. Западный берег. Красной стрелкой обозначена виднеющаяся Барская липа

Наиболее глубокие места – вдоль северного крутого берега и в восточной части, у плотины. Для купания подходы там неудобные, а вот рыбаки предпочитают именно эти берега. На южном берегу был устроен пионерский пляж. Поэтому жители Свечей обычно купались в одном месте – на западном берегу, где на плотине верхнего пруда имеется выдающийся в пруд выступ. К нему из села шла прямая тропинка, по обеим сторонам которой росла крапива. В июле-августе она достигала невиданной высоты, поэтому для её сшибания в дорогу обычно прихватывали длинную жердину.

Ниже фото примерно с одного и того же ракурса со стороны лагеря:

Липовая аллея

Уж есть на что богаты

Здешние места:

Вот снова липы,

Но эти – в два ряда.

Не первый век не лень им здесь расти,

Теперь меж ними не продраться, не пройти:

Всё заросло,

Уж ветки до земли;

И трудно липам тем

Поверить мне порой,

Что той аллеей барин как-то

С прогулки еживал домой.

Липовая аллея была заложена (или обновлена), вероятно, в начале XX века кем-то из помещиков. Через неё пролегал въезд в поместье к Барскому дому и прудам с запада на восток со стороны Новых Свечей и Зайчина.

Пионерский лагерь (Барский сад)

Территория к югу от нынешнего пруда – историческое место помещичьих усадеб.

Здесь находился основной Барский дом. Вероятно, постройки не были монументальными и с течением времени многократно перестраивались и обновлялись. По дошедшим до нас сведениям жителей села, последний Барский дом в начале XX века был бревенчатым. Возле него рос куст чайной розы, а вниз к пруду вела деревянная лестница. На пруду стояла купальня – деревянный помост со сходнями.

Когда помещиков не стало, от усадьбы остались межевые канавы и яблоневые сады: старый и новый. Условно эту территорию стали называть Барским садом. Здесь ровными рядами росли антоновки, грушовки, китайки, анисовые, коричневые и другие.

К 1960-м годам яблони были уже старыми и многие засохли. На межах поднялись заросли, территория словно обросла непроходимым зелёным забором. Старожилы вспоминали, что даже тогда, ещё будучи детьми, они не могли напрямую продраться сквозь этот живой многолетний плетень.

Тем не менее, поскольку Барский сад де-факто был в общем пользовании селян, все, кому надоедали собственные яблоки и груши, пользовались его плодами.

Так было до тех пор, пока в Барский сад не забрёл кто-то из руководителей. После этого сад объявили государственным достоянием и в нём запрещалось рвать яблоки. Стали нанимать сторожа, в задачи которого входило гонять страждущих.

Однако сбор яблок оказался утомительной задачей, и примерно в 1970 году на территории Барского сада построили пионерский лагерь «Дружба».

Верхний пруд спустили в пустовавшую до этого чашу ниже по течению, через плотину нового пруда проложили дорогу и поставили шлагбаум. Для Свечей, где до того времени не было никаких заборов, это было очень необычно и ассоциировалось с запретом.

В лесах появился городской мусор: консервные банки, ящики и коробки. Помимо этого, пионеры активно ломали фруктовые деревья в пустующих свечинских садах.

В то же время пионерский лагерь привнёс новые возможности. Свечи, наконец, электрифицировали. В лагере был транспорт, и в случае надобности можно было договориться о перевозке каких-нибудь вещей.

Пионерский лагерь просуществовал до второй половины 1980-х годов, после чего был заброшен. В наши дни на его месте руины, планомерно зарастающие лесом. От времён Барского сада сохранилось несколько яблонь.

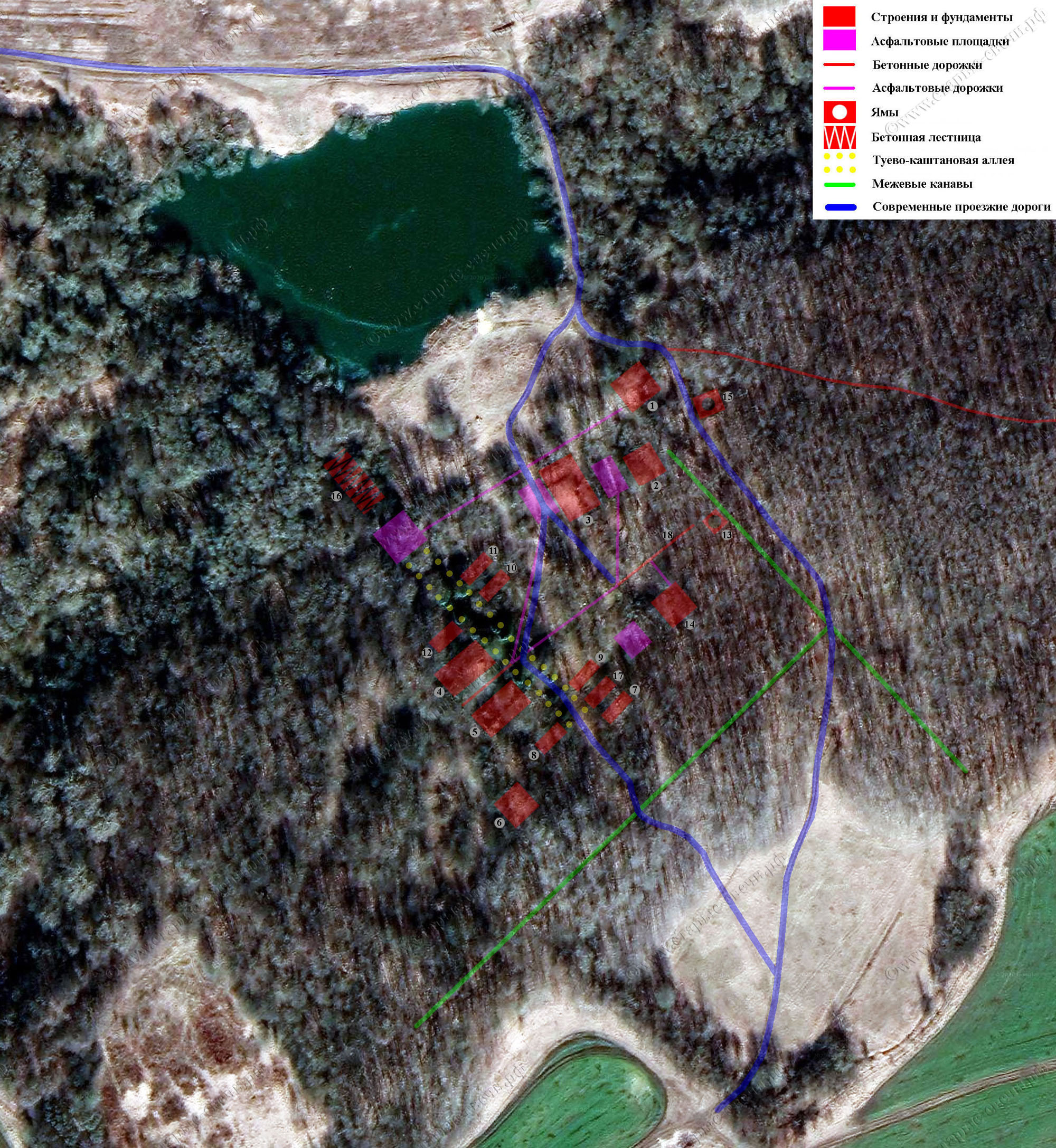

Ниже приводится схема пионерского лагеря с пояснениями и пронумерованные иллюстрации, соответствующие номерным объектам на схеме.

Барский дуб

Здесь, правда, говорят,

Неподалёку дуб стоял

Двенадцать лет назад.

Вот это дуб был! В три обхвата,

В два раза выше остальных,

Из века в век темнел корой мохнатой,

Стоял и слушал

Наших и чужих.

Он, может, помнил времена Петра,

А из Стрельцов для всех был ориентир,

Как колокольня их отсюда вот видна

И как на дуб смотреть киношник приходил.

В те годы дуб свой век дожил

Не по своей частично воле,

Потом и пня уж не было,

И боле

На месте том деревья не растут:

С недоуменьем память чтут,

Стеснительно вокруг поляны вырастают,

Смущаются

И с удивленьем древо вспоминают.

Самым важным и уникальным раритетом Свечей в XX веке был Дуб. Когда жители, возвращаясь в село, смотрели вдаль от середины Маковского леса в сторону Свечей, то Песочный лес и Баклуши казались небольшими зелёными полянками, над которыми возвышалось дерево – Барский дуб.

Там, где он рос, до начала XX века была целая рощица из дубов, которые уже тогда считались вековыми. Краевед М. В. Бабкин в своём сжатом очерке «Михайловская волость и город Михайлов Рязанской губернии», вышедшем в 1929 году, отмечал, что в годы смуты и гражданской войны роща была уничтожена: «Один только дуб и пни с 200-250 годовыми кольцами остались от неё». Именно этот уцелевший дуб и стали в XX веке именовать Барским.

Вживую Дуб производил гораздо более сильное впечатление, чем на фотографиях. Его величие особенно чувствовалось, если подойти и смотреть снизу вверх на массивный ствол, уходящий к небесам.

Он мог простоять ещё долго. Но Дуб был немолод, а ухаживать за ним было некому. В него много раз ударяла молния. От возраста в основании ствола к 1970-м годам образовалась огромная расщелина, и однажды кто-то развёл в ней костёр. Дуб долго болел и вскоре погиб.

Лес Баклуши

Спокоен лес Баклуши…

Дремучий из свецких.

Здесь снова запах тот пьянящий,

Тот дух, воспоминания будящий,

Что прячется между осин,

Как будто здесь ты не один.

Когда идёшь ты тут вечернею порою,

Шурша листом земли родной, –

Орёл из чащи наблюдает за тобой

И, как сказанье старины,

Летит нам крик его из глубины.

В старину баклушами называли обрубки древесины, подготовленные для дальнейшей выделки деревянных ложек и других изделий. Раскалывать чурбаны на баклуши не требовало особого умения, поэтому выражение «бить баклуши» позднее стало означать делать очень простое дело или же вообще бездельничать.

Но происхождение названия леса Баклуши, или, как его ещё называли, Баклуша, скорее всего, связано не с этим.

Помимо деревянных заготовок, исторически баклушами называли понижение, углубление, водоём или впадину с влаголюбивыми растениями, заполняемые весенними водами, которые застаиваются там в течение некоторого времени и пересыхают к концу лета. Такие явления могли быть, например, в низине, обращённой к Песочному лесу, где протекает река Кубылинка. Из-за этого лес, тянущийся оттуда к югу, могли назвать Баклушей.

В Баклушах водятся барсуки и лисы, там расположено место, известное как Лисья нора. Может быть, поэтому, а также из-за сравнительно большого размера леса, спускающегося по склону лощины до самой Кубылинки, Баклуши, по сравнению с Песочным, считались дремучим лесом.

В то же время Баклуши – излюбленное место для прогулок. Через лес проходит Бетонная дорога, начинающаяся в непосредственной близости от ныне действующего пруда.

Местная ребятня иногда после захода солнца любила ходить в Баклуши за светлячками. Идёшь и видишь: в траве ярко светится маленький зелёный огонёк, как в сказке. Но их не всегда удавалось встретить. Старшие говорили, что светлячки появляются после дождя, если на следующий день будет светить солнце. Когда подходящий день наступал, ребята в потёмках, освещая фонариками дорогу, шли в Баклуши. Светлячков бывало немного. Но светили они ярко, как светодиоды. Их собирали в стеклянную банку вместе с растением, на котором они сидели. На второй день выпускали, например, в саду и удивлялись, почему они не светятся. Ребятам, конечно, было невдомёк, что огонёк у светлячков служит для их коммуникации между собой и светят они весьма избирательно.

Бетонная дорога

Многие века через Баклуши тянулась тропинка, по которой можно было пройти через весь лес, выйти на поле и, в зависимости от надобности, повернуть на Стрельцы, к Песочному лесу или отправиться дальше в Михайлов. Начинаясь от Барского сада, тропинка шла на восток и, мимо Лисьей норы, выходила на Оголец.

После того, как построили пионерский лагерь, тропинка стала пользоваться популярностью в качестве места прогулок. Тогда пионерам придумали подходящее развлечение: залить тропинку бетоном. И работа закипела. В небольшие опалубки клали щебень, разводили раствор, и пионеры вместе с вожатыми из вёдер заливали бетон. Вероятно, дело шло к осени, потому что, по воспоминаниям очевидцев, в опалубках поверх щебня то там то сям лежали первые жёлтые листья.

Строительство Бетонной дороги проводилось примерно в 1980 году и стало событием. Посмотреть на стройку приезжали ребята из соседних сёл и деревень.

Бетонная дорога пролегла через Баклуши напрямую по древней тропинке, и, кроме того, дополнительно были построены два кольца: одно из них посередине леса отходит вниз в долину Кубылинки и, поднимаясь, вновь смыкается с основной дорогой возле Лисьей норы; другое, совсем маленькое колечко, расположено в законцовке дороги на Огольце.

Лисья нора

Правильнее было бы сказать не «нора», а «норы». В Баклушах недалеко от выхода на Оголец есть место, где спуск в долину речки Кубылинки особенно крут. Этот удобный песчаный склон посреди леса с незапамятных времен облюбовали лисы и барсуки. Здесь всегда можно найти норы, возле которых раскидан свежевыкопанный грунт. Селяне назвали это место Лисьей норой.

Правда, свечинские охотники не всегда могли разобраться, кто именно живёт в той или иной норе. Бывало, смотрели на отпечатки лап на песке, но они тогда чаще всего были собачьими.

На самом деле у лисы лапки маленькие, она роет неглубокую нору, расширяет её, натаскивает туда веток, иногда с листвой. Лиса никогда не чистит нору. А если её потревожат, то она больше в этой норе жить не будет и выроет новую в другом месте. За чистотой вокруг норы лиса тоже не следит: если у лисы есть лисята, то вся территория вокруг норы в перьях кур или грачей, а сучья ближайших кустарников в шерсти. Иногда рядом с норами даже валялись кости и целые крылья птиц – игрушки лисят.

Барсуки же питаются ящерицами, лягушками, жуками и корнеплодами. Лапы у них крепкие и широкие. Они копают глубокие норы с ответвлениями, которые могут выходить в других местах. Барсуки обновляют своё убежище, и у их нор всегда большие кучи свежей земли или песка, кругом чисто и никакого мусора.

В район Лисьей норы часто ходили за грибами.

Оголец

Ну вот и вышли на свет божий,

Теперь вперёд одни поля,

Три дерева на склоне –

Дуб, груша, яблоня одна…

Оголец – небольшая равнинная опушка леса Баклуши, являющаяся восточной окраиной свечинских мест. Именно сюда выходит Бетонная дорога и, описывая круг, заканчивается.

Рядом на склоне лощины растёт много травы, поэтому пастухи, прогоняя стадо между Песочным лесом и Баклушами, иногда заворачивали в эту сторону.

На Огольце пасли стадо в ночную: внизу в Баклушах находилась уютная лужайка, выходящая в поле, где было удобно развести костер и одновременно наблюдать за стадом, и здесь же, на восточной свечинской окраине, можно было встречать рассвет. Недалеко есть родник. Его так и называли: Пастуший.

Если стоять наверху, у Бетонной дороги, то открывается вид в сторону Михайлова и всё, мимо чего проезжаешь по пути в Свечи, просматривается как на ладони: колокольня Николаевской церкви в Стрельцах за причудливым холмом, левее тополиная посадка, за ней две трубы фабрики на Спартаке (пос. Октябрьский), левее посадки Маковский лес и грунтовая дорога вдоль него. От любопытствующего взгляда наблюдателя, находящегося на Огольце, не ускользнёт ни одна машина, направляющаяся в Свечи или выезжающая из них. Стрелецкие Выселки угадываются ночью по цепочке огней, которые видно на горизонте, когда там зажигаются уличные фонари.

В былые годы от Огольца была наезжена прямая полевая дорога на Михайлов, по которой селяне ездили на телегах вдоль Кубылинки. На незасеваемых луговых склонах здесь встречается полевая клубника, сладкая и ароматная.

Песочный лес

Свернём налево в лес Песочный,

Мне как-то нравился он больше

Всех остальных лесов.

За то ль, что чист он, светел,

Стоит на возвышеньи, сух,

Свободен ото всяких мух,

При ветерке ласкает слух?

Люблю ль его я за названье,

Иль за овраг, веков признанье,

Что их с Баклушей разделяет,

Миров границу означает?

Но есть в нём и дремучие места,

Где в летнюю жару

Кузнечиков не слышна трескотня,

Куда ни леший не пройдёт,

Где мир нетронутый живёт.

Цивилизация ему чужда,

И там, наверное, как в те года.

А впрочем, будет так всегда.

И потому здесь гуще лес,

Что барин в поле тут ходил

И рядом ровным до небес

Акаций с дубом посадил.

В Уставной грамоте помещика П. П. Таптыкова, составленной в связи с отменой крепостного права, упоминается заведующий имением в селе Свечи отставной унтер-офицер Кузьма Дмитриевич Песочин.

Как и Баклуши, лес, называемый сегодня Песочным, на картах того времени показан кустарником, как будто бы его только заложили или обновили.

Из сопоставления этих обстоятельств можно предположить, что лес мог быть назван по имени К. Д. Песочина, который, будучи заведующим имением, мог внести существенный вклад в устройство леса.

Впрочем, это лишь версия.

Песочный лес сухой, стоит на возвышенности и потому ассоциируется с песком, хотя почва в нём, как и везде в округе, чернозёмная.

Году в 1960-м на краю Песочного леса плотными рядами высадили дубки. В этой рощице первые десять лет можно было вёдрами собирать белые грибы. Потом дубки выросли, создали тень и благородные грибы пропали, попадались в основном лисички и свинушки.

Другие деревья растут в лесу вперемешку, без всякого порядка. Помимо дубов, можно встретить клёны, липы, ясени, тополя, осину, рябину, орешник, дикие яблони и груши. Много кустарников: волчьи ягоды, крушина.

Возле Песочного леса особенно много диких цветений: царский скипетр, шалфей, кукушкины слёзы, мать-и-мачеха, иван-да-марья, ромашки, лютики, тмин, колокольчики многих видов, ядовитые белена и дурман и другие.

Лощина между Песочным лесом и Баклушами – традиционный маршрут для выгула скотины. Выгнав стадо из села, пастух гнал его влево, в сторону Песочного леса, а потом дальше, по лощине между Песочным и Баклушами. Поэтому с той стороны лощины, что у Песочного леса, и сейчас угадываются многоуровневые дорожки, вытоптанные стадами.

Мирской лес

На лес Мирской под вечер поворотим,

По лугу колкому пройдём,

На скошенное сено тут посмотрим,

Остывший запах здесь вдохнём.

Если смотреть по высоте и толщине деревьев, то самым молодым является Песочный лес, затем идут Баклуши, а Мирской лес – самый старый.

Его древнее происхождение отчасти подтверждается картами XVIII-XIX веков, на которых Мирской, в отличие от других лесов, обозначен полноценным лесом.

Из старинных карт видно, что Мирской лес представляет собой угол существовавшего в прошлом большого лесного массива, тянувшегося от него на северо-восток и северо-запад.

Те, кто помнил помещиков, рассказывали, что крестьянам можно было ходить только в Мирской лес, в другие ходить запрещалось. Отсюда и произошло название леса.

В лощине к югу от леса можно встретить лис.

Канавы

В прошлом межевание проводили с помощью рытья канав. Ставить заборы было дорого и муторно. Межевые канавы, или межи, определяли границы владений, лесов и полей, садов и огородов, земельных участков, а также обрамляли дороги, одновременно выполняя дренажные функции. В канавах было влажно и безветренно, поэтому они быстро зарастали деревьями и кустарником. Если канавы шли вдоль дороги, то могла образоваться аллея.

В Свечах тоже много межевых канав, глубоких и мелких. Долгие годы они служили ориентирами для конкретизации того или иного места. Некоторые канавы имеют названия.

Например, Маковская канава. Поросшая черемухой, дикими яблонями и орешником, а также вековыми липами и дубами, она начинается от Маковского леса и идёт на юг до западной оконечности Свечей вдоль современной подъездной дороги, отделяя «свечинские» поля от «маковских».

Ещё в обиходе селян часто можно было услышать «Наша канава». «Наша», или Северная свечинская канава, идёт Г-образно, отграничивая от полей свечинские усадьбы и огороды с севера и северо-запада. Та часть её, что тянется на восток в сторону Песочного леса, была и остаётся очень глубокой, и даже сухим летом в ней порой стоит вода.

Церковь (располагалась возле кладбища, место на карте не показано)

Последняя до настоящего времени церковь, находившаяся в Свечах, именовалась Троицкой и была возведена (или отреконструирована) в 1845 году помещиком П. П. Таптыковым.

Помимо Свечей, к приходу, как правило, относились Новые Свечи и деревня Зикеево.

Церковь закрыли, ориентировочно, в 1930-е или 1940-е годы и в течение нескольких лет после этого использовали под зернохранилище.

От старожилов дошла информация, что низ её был из красного кирпича, а верх деревянным, бордового цвета, там лежали мощные балки, на которых висели колокола. Венчал церковь деревянный купол.

С одной стороны была высокая пристройка с массивной дверью с железными накладками. В последние годы на ней висел замок, а перед церковью стояла металлическая молотилка для зерна: небольшая конструкция из шестерён и цепной передачи.

В 1950-е годы церковь окончательно разрушили.